木曽漆器は普段使いにピッタリ!魅力や特徴を詳しく解説

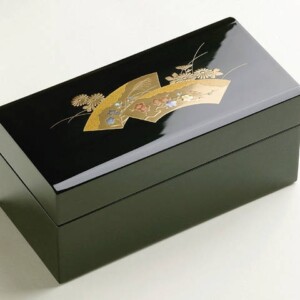

「漆器」と聞くとどんな器を思い浮かべますか?蒔絵や金粉を施した豪華な器を思い浮かべた方も多いでしょう。今回は、もっと素朴で庶民の生活道具として普及してきた木曽漆器を紹介します。

木曽漆器の工房では、私たちの生活の変化に合わせて現在も新しいアイテムが生み出されています。

この記事では木曽漆器とはどんな漆器なのか、歴史や特徴について詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

木曽漆器とは

木曽漆器は長野県のほぼ中央に位置する塩尻市木曽平沢と、その周辺で製作されている漆器のことです。

約400年の歴史があると言われており、1975年には経済産業省(当時の通商産業省)の伝統的工芸品に指定されました。1998年に開催された長野オリンピックでは、メダルの一部に木曽漆器が採用されています。

木曽漆器が生まれた背景

木曽漆器の主要な生産地である木曽地域は、山間のため日照時間が短く農業にはあまり向かない土地です。しかし、木曽五木(檜:ヒノキ・椹:サワラ:翌桧:アスナロ:鼠子等:ネズコ:高野槙:コウヤマキ)に代表されるような良質な木材に恵まれていました。漆器作りに適したヒノキやカツラ、トチなどの木材が手に入りやすかったのです。

また、木曽地域は海抜900メートルほどの高地にあるため、夏は涼しく冬は厳しい寒さになること、奈良井川などの河川があることなどから、温度や湿気が漆器製作に適しています。

地理的にも主要な生産地の木曾平沢と、江戸時代に中山道の宿場町として栄えた奈良井宿が隣り合っており、旅人にお土産品として需要があったことも幸いしました。

木曽漆器の歴史

木曽漆器は木曽福島(木曽郡木曽町)に始まり、飛騨高山方面に春慶塗の技法が伝わりました。約400年前には木曽平沢へ伝わり、西暦1600年代初頭に木曽平沢で弁当箱や小物などの漆器が製作されたと言われています。

木曽漆器は、木地に直接漆を塗って作る木曽春慶が一般的でしたが、明治時代に錆土が発見されると、頑丈で滑らかな下地が塗られるようになります。漆を厚く塗り重ねることが可能となり、堅牢な漆器となりました。同時に様々な技法や装飾が生み出され、より大きなものを製作できるようになり、漆器の産地として急激に発展したのです。

日本が高度成長期に入ると、旅館やホテルで使用する座卓やこたつ用の天板などの業務用品や、家庭用の大型家具の製作が中心となります。現在は、小物から文化財の修復や漆の建材まで幅広く作られています。

木曽漆器の魅力

木曽漆器はハレの日のための豪華な芸術品ではなく、昔から庶民の生活に密着した普段使いの日用品として使われてきました。使い込んで古びてきたら漆を塗りなおして、また使うことができます。

現在は、ライフスタイルに合わせたシンプルなデザインの漆器や、漆の色や模様、木目を生かした製品などがつくられています。美しさと耐久性の両方を兼ね備えた漆器なのです。

木曽漆器は昔から作られてきた「メンパ」と呼ばれる曲げ物の弁当箱をはじめ、箸やお椀などの日用品から、椅子やテーブルなどの家具まで豊富なアイテムが製作されています。

現代の生活に合わせた商品開発も盛んで、長野県工業技術試験場との共同開発を行い、難しいとされていた硝子に漆を施すことに成功しました。ワイングラスや食器などの硝子製品やコーヒードリッパー、皮財布など斬新な発想で新しいアイテムが登場しています。

木曽漆器の特徴的な技法

木曽漆器の主な3つの技法を紹介します。

〇木曽春慶(きそしゅんけい)

板物や曲げ物にした器に薄紅色の漆で色を付け、何度も生漆を刷り込みます。最後に透明度の高い漆を塗って仕上げます。下地を施さないので木目の美しさを感じる技法です。

〇木曽堆朱(きそついしゅ)

何度も下地を塗り重ねた「堅地下地造り」を施した器に、生漆で中塗りをします。漆で凹凸の模様「型置」をつけた表面に、複数の色の漆を何度も塗り重ねます。器の表面が平らになるまで塗り重ねたら乾かし、水ペーパーと砥石で器の表面を研磨すると、独特のマダラ模様が浮かび上がる技法です。

〇塗分呂色塗(ぬりわけろいろぬり)

木曽堆朱と同じく「堅地下地造り」を施した器に中塗りをし、複数の色の漆を模様に合わせて塗り分けていきます。上塗り後に乾燥させ、研磨して鏡面のような艶を出して仕上げる技法です。

木曽漆器を購入するには?

木曽漆器の歴史や特徴などを述べてきました。ここでは実際に木曽漆器を購入する方法を紹介します。

実店舗で購入する

塩尻市の「道の駅・木曽ならかわ」内にある「木曽くらしの工芸館」の他、木曽平沢近辺にはおよそ100軒の漆器店や工房が軒を連ねています。

木曽平沢の街並み自体も「漆工町」として、平成18年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。木曽漆器を生み出した街の雰囲気を味わいながら、ゆっくりとお気に入りを選べます。

また、東京・銀座5丁目にある「銀座NAGANO」でも木曽漆器を取り扱っています。

イベントで購入する

「木曽漆器祭・奈良井宿場祭」は、毎年6月の第一金・土・日で開催されるお祭りです。(2024年は6/8・9の土日のみの開催)

漆器市で木曽漆器を購入できるのはもちろん、宿場祭のメインイベント「お茶壺道中」などを観覧いただけます。詳しくは「木曽漆器祭・奈良井宿場祭」のHPをご覧ください。

参照元:木曽漆器祭・奈良井宿場祭

オンラインショップで購入する

木曽漆器を使ってみたいけど、なかなか現地まで足を運べないという方には、オンラインショップがおすすめです。先ほど紹介した「木曽くらしの工芸館」や「銀座NAGANO」、漆器店のオンラインショップもあります。

ふるさと納税の返礼品で受け取る

購入ではありませんが、「ふるさとチョイス」や「楽天ふるさと納税」など、木曽漆器をふるさと納税の返礼品として手に入れられます。木曽漆器の産地の応援にもなるのでおすすめです。

まとめ

木曽漆器は木曽地域の自然の恵みや気候、立地などが上手く調和して発展してきました。現在も伝統を受け継ぎながら、時代に合った新しい商品が次々と考案されています。

美しく丈夫で実用的な木曽漆器を、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。

参照元:国指定伝統的工芸品 木曽漆器/塩尻市公式ホームページ(長野県)

参照元:塩尻市観光ガイド|時めぐり

参照元:木曽漆器青年部 | KISO SHIKKI SEINENBU