津軽塗の歴史と特徴を解説!伝統工芸品の魅力を感じよう

津軽塗(つがるぬり)は、青森県弘前市周辺で作られている青森県を代表する伝統工芸品です。その独特な模様や鮮やかな塗り方が特徴的で、一度見たら忘れられない人も少なくありません。

本記事では津軽塗の歴史や特徴について解説しています。伝統工芸品である津軽塗の魅力に触れ、あなたの生活の一品として取り入れてみてください。

津軽塗とは

津軽塗とは、青森県弘前市周辺で作られている漆器です。津軽塗には明確な定義がありません。そのため、津軽地方(弘前市周辺)で作られている伝統的な漆器を総称しています。

津軽塗の技法は、唐塗 (からぬり) ・七々子塗 (ななこぬり) ・紋紗塗 (もんしゃぬり) ・ 錦塗 (にしきぬり) の4つから成る、「研ぎ出し変わり塗り」という技術が用いられています。丈夫で耐久性に優れているのが特徴です。

津軽塗の歴史

津軽塗が青森県の代表的な伝統工芸品になるまでの歴史を見ていきましょう。

津軽塗の起源は江戸時代中期

津軽塗が作られるようになったのは、江戸時代中期(1646~1710年)である津軽藩4代藩主信公の時代です。当時は徳川氏が国を治めており、安定した政情の中でさまざまな商工業が発展していました。

参勤交代制度により、街道が整備され、それに伴い京都や大阪、江戸の文物が地方に流通するようになりました。その結果、各藩が産業を保護するようになり、日本全国で工芸品が誕生・普及したのです。

津軽藩では、塗師である池田源兵衛が江戸にいる青海太郎左右衛門のもとへ技術を学びに行きました。池田源兵衛は、翌年に病死してしまいますが、池田源兵衛の息子である源太郎が遺志を引継ぎ、その技術を津軽へと持ち帰ったのです。

当初は、武士の腰刀の鞘を飾るために塗りが用いられていましたが、やがて文庫、硯箱、重箱などさまざまな調度品に用いられるようになりました。

繁栄と衰退を繰り返す津軽塗

明治に入ると廃藩置県により津軽藩がなくなってしまい、同時に津軽塗も衰退し始めます。しかし、県が助成したことにより津軽の漆器産業が再び光を浴びるようになりました。

津軽塗の呼び名が広まったのは、1873年(明治6年)のウィーン万国博覧会です。津軽塗が漆器として出品され初めて「津軽塗」という名が世間に広まっていきました。多くの人に認知されるようになり、大正時代まで売上を上げ繁栄していきました。

しかし1929年(昭和4年)に発生した世界恐慌によって津軽産業は波及し、さらに第二次世界大戦による経済統制により、さらなる打撃を受けてしまったのです。

戦後に伝統工芸品に選定される

戦後に入ると津軽塗は息を吹き返し、1975年(昭和50年)には経済産業大臣指定伝統工芸品に選定されました。その後、津軽塗は現在に至るまで青森県を代表する伝統工芸品となり、昔ながらの重箱からスマートフォンのケースまで、時代に合わせながら発展を遂げています。

津軽塗の特徴

津軽塗の最大の特徴は、唐塗 (からぬり) ・七々子塗 (ななこぬり) ・紋紗塗 (もんしゃぬり) ・ 錦塗 (にしきぬり) の4つから成る、「研ぎ出し変わり塗り」という技術です。他の漆器は塗装した上に模様を描きますが、津軽塗の場合は漆塗り・磨き・研ぎを繰り返すことで模様が浮かび上がります。

津軽塗は「変わり塗り」という技法のひとつで、全国的にも珍しい方法です。ひとつひとつの工法が丁寧であり、津軽塗の中でも唐塗は「津軽のバカ塗」とも言われます。

津軽塗の特徴的な4技法

津軽塗の最大の特徴ともいえる「研ぎ出し変わり塗り」という技法を簡単に紹介します。

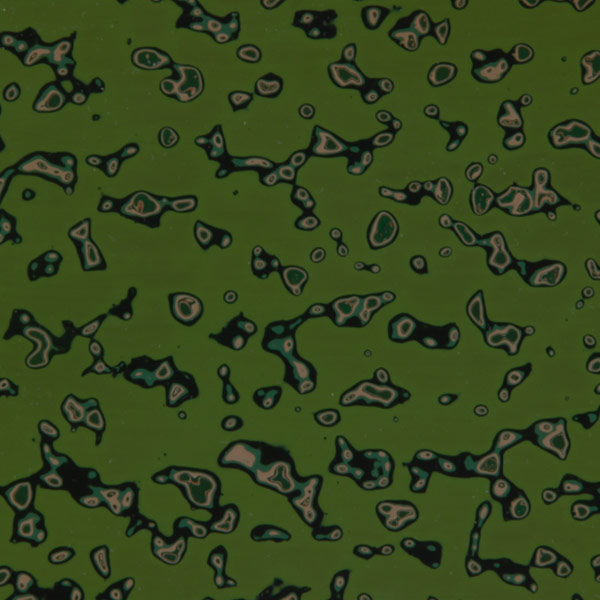

唐塗

仕掛けベラを用いて斑点模様を付けた後に、色漆を塗り、何度も磨き上げることで独特な模様が現れます。制作するのに2ヶ月以上かかる技法です。

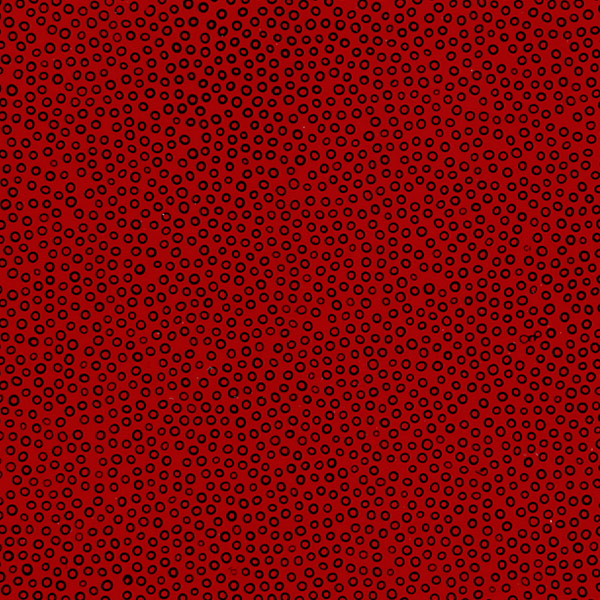

七々子塗

七々子塗は、菜の花の種を蒔き、その跡が模様となって現れる技法です。小さな輪紋が魚の卵に似ていることから「魚子」「菜々子」とも呼ばれます。

紋紗塗

黒漆で絵や紋様を描いた後にもみ殻の炭粉を蒔き、研ぎ出すと模様が浮かび上がってくる技法です。「紗」という言葉は、津軽地方でもみ殻のことを指します。津軽地方ならではの独特な模様です。

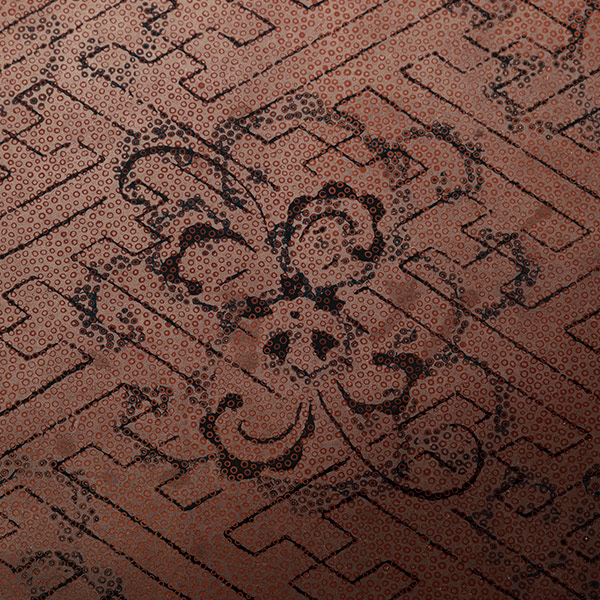

錦塗

錦塗は七々子塗をベースに模様や絵を描いた技法です。一番新しい技法ですが、技術が難しくこの技法を扱える職人は多くいません。

まとめ

津軽塗は、300年以上の歴史をもつ青森県を代表する伝統工芸品です。「研ぎ出し変わり塗り」という技法は、全国的にも珍しく、特徴的であり、一度目にすると印象に残る模様となっています。

制作期間は2ヶ月以上もかかり、48もの長い工程を経て作り上げるため、丈夫で耐久性が強いのが特徴です。重箱やお椀、お箸などの製品がありますが、現在ではティッシュ箱やお皿、小物入れ、花瓶などもあります。

日常的に使える製品も多くありますので、ぜひ日常生活の中に津軽塗を取り入れてみてください。

参照元:津軽塗|青森県漆器協同組合連合会