紀州漆器とは?紀州漆器の歴史や特徴を解説します

皆さんは紀州漆器がどんなものなのか知っていますか?

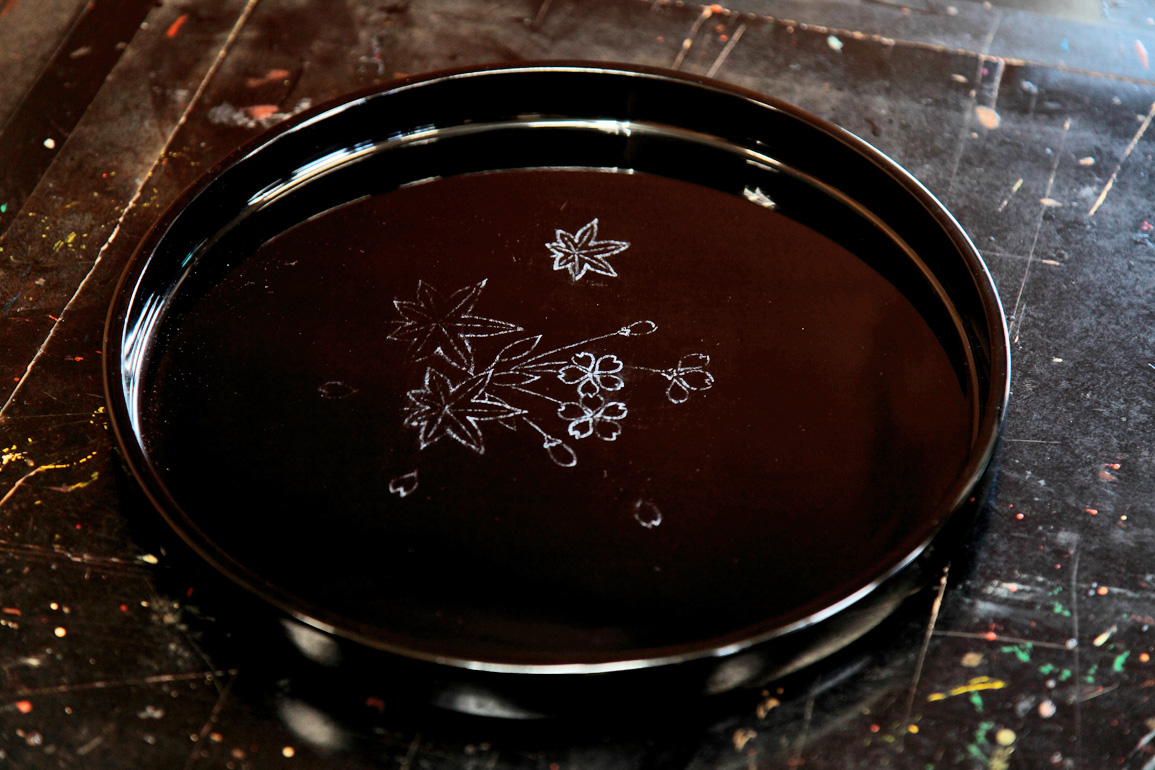

紀州漆器とは和歌山県に伝わる伝統工芸品の一つで、実用品として活用できるのはもちろん機能美にも溢れているのがポイントです。

その機能美や実用性に至るまで、脈々と受け継がれてきた職人の熟練の技術により、時代と共に進化している漆器でもあります。

そんな紀州漆器にはさまざまな歴史や特徴があるので、今一度歴史を紐解き、どんな特徴があるのか知ると一層親しみが持てるでしょう。

それでは、紀州漆器の歴史や特徴などをご説明しましょう。

紀州漆器とは?

紀州漆器とは和歌山県海南市の北西部にある黒江地区を中心に伝わる伝統工芸品の一つで、福島県の会津塗、石川県の山中塗・輪島塗と共に日本三大漆器と称されるほどの見事な漆器です。

ここまでの見事な漆器を作り上げるには、熟練の職人の技術があってこそ実現できるものだと言えるでしょう。

紀州漆器の製造工程

紀州漆器の製造工程は、主に木地工程、下地工程、塗装工程、加飾工程の4つの工程に分かれています。

木地工程

木地工程では、原材料を加工して乾燥させ、丸物、板物、角仕上、湯曲げ、逸曲げのいずれかに加工していきます。

原材料をある程度の大きさになるまでカットしたら、水分がなくなって変形しなくなるまで放置します。

必要に応じて鋸やカンナを使い、重箱を初めとする指物の形を作るのがポイントです。

下地工程

下地工程では、木地調整、下地付け、下地研ぎを行います。木地工程における素地の形状を補修して整備します。

上塗り工程

塗装工程では、下塗り、中塗り、中塗研ぎ、上塗りを行います。

下塗り、中塗り、中塗研ぎ、上塗りの工程を行うことによって、より高い耐久性を実現し、美しく仕上げていくのがポイントです。

加飾工程

加飾工程では、蒔絵沈金などを行い、製品化していきます。

加飾工程では今までの工程で塗り上がった品物に金や色漆などを使って、手作業で一つ一つの品物に加飾していきます。ここが職人の技術やセンスが問われるところなので、職人一人一人の特色が出てくるでしょう。

主に以上の4つの工程を行って紀州漆器を仕上げていきますが、樹脂製品を製作する場合はプレス工程、研磨工程、塗装工程、加飾工程の4つの工程を行います。

プレス工程、研磨工程、塗装工程、加飾工程

プレス工程では、原料となる樹脂を金型に注入し、熱と圧力で成型します。

研磨工程では、樹脂の表面を研磨して塗料と樹脂の密着性を高めていきます。

塗装工程では、食品衛生法クリアー塗料と呼ばれるウレタン塗料を使用して、製品の表面を美しく仕上げます。

加飾工程では、塗り上がった品物に代用金粉を使用し、機械で正確に印刷を施します。

基本的に機械を使って製作されるのが特徴であり、均一で美しい仕上がりの紀州漆器が完成します。

紀州漆器の歴史

紀州漆器の歴史は、室町時代から始まったと言われています。

室町時代に紀州の木地師が渋地椀を作ったことが始まりと言われており、さらにお寺で僧侶たちが使用している膳や椀などを初めとするものを自分で作るために用いた根来塗が紀州漆器に影響を与えています。

根来塗とは椀や膳などの木地に対し、中塗りを黒漆、上塗りを朱漆で仕上げる方法です。

根来塗は当然ながら職人が製作しているわけではないので、塗りにムラがあったことから、朱質が剥がれて黒漆が露出していました。

しかし、後に朱漆と黒漆が見た目の良さから趣のある椀や膳などと評価されたため、あえて朱漆を剥がした製品も製作されたようです。

1585年には無類の茶器好きで知られる豊臣秀吉は根来塗を行っていたとされる僧侶がいた根来寺を攻めたときに、黒江に難を逃れたことがきっかけで紀州漆器が広まっていきます。

江戸時代には紀州徳川藩の保護下で発展を遂げました。そして発展する過程で木地師、下地師、塗師といった分業制を徹底していたおかげか、黒江には漆器関係の従事者がおよそ1,200件を超えるほどの一大産地として栄えていたほどです。

元々江戸時代以前の黒江は漆器関係の商人がおらず、あまり流通されていなかったので、一大産地として安価で大量生産ができるようになりました。

そして1826年になると膳などの堅地板物の製作に成功したことにより、1852年~1860年には蒔絵による装飾が施されるようになります。長崎や神戸を訪れる外国人の商人に直売するなど、ますますの発展を遂げていきます。

しかし、明治維新が始まると廃藩置県による影響で紀州徳川藩の保護を受けることができなくなりますが、1870年には本格的な海外貿易を始めたことによって、衰退しかけていた活気を取り戻します。

1879年には沈金の装飾技術を導入した影響か、1883年当時は輸出される漆器のうち、57%が紀州産となるほど、非常に質が高い漆器として人気を博していました。1898年には京都から蒔絵師を招くことで蒔絵の改良も行っています。

明治時代の中頃から輸出額のピークを迎えたことで徐々に減少していきますが、昭和に入ると天道塗やシルク塗などを初めとするさまざまな塗りが導入されるなど、その後も発展と進化を遂げています。

1949年には黒江が重要漆工業団地となり、1978年には紀州漆器が国の伝統的工芸品に認定されました。

紀州漆器の特徴

紀州漆器の特徴は、以下の通りです。

- 使用するほど趣が感じられる

- 強度が高いので長持ちしやすい

それでは、紀州漆器の特徴についてご説明しましょう。

○使用するほど趣が感じられる

紀州漆器の最大の特徴とも言えるのが、使用するほど趣が感じられることです。

使い込むほどに趣が出て違う一面を見せてくれるので、何年使っていても色褪せない趣が非常に大きなメリットです。

基本的に漆塗りの器は使い込むほどに光沢が増していくため、発色も良くなります。

○強度が高いので長持ちしやすい

紀州漆器は黒漆を塗った後に朱漆を塗っていくので効率良く強度が高まります。

長く使い込むほど光沢が出て趣が出る特性から、日常生活で長く使っていてもそうそう劣化することはありません。

元々紀州漆器に使われている漆液は水や熱に強い優れた耐久性を持っています。主成分となるウルシオールが適度な湿度の気候で酸化し、固まる性質を持っているので、加工次第で高い強度が実現します。

特に採漆された生漆は精製・ろ過によって純度を高めるため、さらなる強度を加えることもできるでしょう。

紀州漆器の使い方

紀州漆器は基本的に耐久性が高いので、特に意識しなくても問題ないという人もいるかもしれません。

しかし、しっかり意識して使うことでさらに長持ちさせることができます。

紀州漆器を使用するときは、以下の行動をしないようにしましょう。

- 日光や高温、水に長時間さらさない

- 直火、電子レンジ、オーブンなどで加熱しない

- 台所用の中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗う

- 水分のあるものを入れたまま放置しない

- 洗った後は柔らかい布などで丁寧に水分を拭き取る

丈夫で耐久性があり、なおかつ水や熱に強いということでさまざまな使い方をする人が多いかもしれませんが、無茶な使い方をして漆器に負担をかけているとあっという間に劣化してしまいます。

くれぐれも無茶な使い方はしないようにしましょう。

まとめ

紀州漆器は400年以上の歴史を誇る伝統的工芸品の一つであり、黒漆と朱漆が織りなすコントラストによって使い込むほどに光沢が増して趣が感じられるようになります。

興味がある人は、是非とも紀州漆器を使ってみてはいかがでしょうか。

参照元:ようこそ!紀州漆器ホームページへ

参照元:紀州漆器の伝統工芸士