久留米絣とは?久留米絣の歴史や特徴を解説します

皆さんは久留米絣という伝統工芸品を知っていますか?

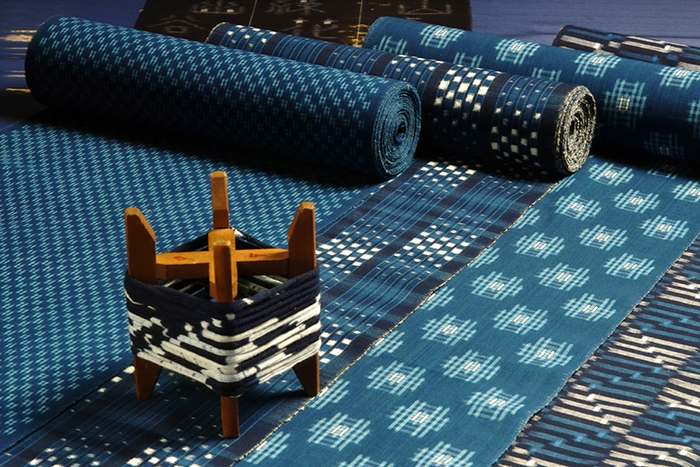

久留米絣福岡県久留米市を中心とした周辺地域で生産されている代表的な織物の一つで、江戸時代後期の1800年頃に久留米藩の城下で生まれた一人の少女の手によって考案されました。

久留米絣は福岡県久留米市を代表する伝統的な織物として有名なので、久留米市まで行く人も多いのではないでしょうか。

それでは、久留米絣とは何か、久留米絣の歴史や特徴についてご説明しましょう。

久留米絣とは?

改めて、久留米絣とは福岡県久留米市を代表する伝統的な織物であり、着物や洋服、小物などに使用されます。

久留米市やその周辺地域である旧久留米藩地域で製造されており、事前に藍と白に染め分けた糸を使って製織して文様を表しています。

伊予絣や備後絣と合わせて日本三大絣の一つとして有名で、1956年には久留米絣の技法が重要無形文化財に指定されるばかりか、1976年には通商産業大臣によって伝統工芸品に指定されました。

そもそも絣とは文様がかすれて見えるようなデザインが特徴の文様織の一種で、絣糸を使用しているのが一般的です。

絣の発祥は古代インドにまで遡ります。そこからタイやベトナム、インドネシアなどをはじめとする東南アジアに技術が伝播した後、台湾や中国、琉球を経由して日本に伝わったとされています。

ここから一人の少女による久留米絣が考案されていきます。

久留米絣の歴史

久留米絣の歴史の始まりは江戸時代後期の1800年頃に、当時の久留米の米屋に住んでいた井上伝という当時12歳の少女でした。

元々は少女が藍染の着物を何回も洗ったときに色が抜け落ちてしまい、白い斑点が出てくることがきっかけでした。

少女は白い斑点を調べるために糸をほどいて、現れた糸と同じように新しい糸を染めたのです。

少女の探求心が久留米絣の原型を生み出したと言っても過言ではなく、このときに誕生した織物を加寿利(かすり)と名付けて生産を始めると、たちまち人気が出ました。

さまざまな技術を発展させていくと同時に徐々に生産量と弟子を増やしていきます。

そして1827年には1,000人以上の弟子がいるようになり、やがて400人ほどが各地に散らばったことによって全国に久留米絣が広まっていきました。

大正~昭和にかけて機械化が進んだことで生産数は大幅にアップしましたが、第二次世界大戦で綿織物の生産が禁止されたことをきっかけに次第に衰退して生産数が落ち込んでいきます。

さらに追い打ちをかけるように戦後の洋服の需要が急増したため、久留米絣の着物を着用する人が少なくなりました。

とはいえ、伝統工芸品に指定されてからも一定以上の需要があるため、好んで使用している人も多いでしょう。

また、現在では久留米絣の着物を使った洋服を制作する職人も登場しているのがポイントです。

久留米絣の制作工程

久留米絣の制作工程は、以下の通りです。

- 柄つくり

- 絵紙

- 経尺づくり

- 下絵

- 絵糸書き

- 経はえ

- ぬきはえ

- 糸たき

- さらし

- のりづけ

- 手括り

- 藍建

- 藍染

- 水洗い

- 絣解き

- 水洗い・漂白

- 糊付・乾燥

- 経割<柄合わせ>

- 糊付・乾燥

- 割り込み・筬通し

- 経巻

- あぜかけ<綜絖通し>

- 機仕掛

- 緯割

- 枠上げ

- 管巻

- 手織り

- 乾燥

- 整反

- 検査

基本的に以上の全工程を行うことで上質で上品な色合いの久留米絣が完成します。

久留米絣は基本的に熟練の経験と技術を持った職人が一つ一つ手作業で制作しているため、まさに伝統工芸品ならではの完成度の高さを感じることができるでしょう。

久留米絣の特徴

久留米絣の特徴は、以下の通りです。

- 一つ一つ手作業で制作されている

- 鮮やかで深みのある藍色

- 投げ杼による手織り

- 着心地が良く、使い込むほどに味が出る

それでは、久留米絣の特徴についてご説明しましょう。

一つ一つ手作業で制作されている

久留米絣は基本的に一つ一つが職人の手作業によって制作されています。

糸の束を織って染めたものを織ることによって制作されており、この作業を手括りと言います。

久留米絣の一部の工程が機械で行われていないのは、職人の手括りによって久留米絣の色や全体の仕上がりを大きく左右するからです。

糸の色を染めている間は糸がほどけないようにしなければなりませんし、ほどくときはほどきやすいように手括りを行わなければならないので、職人による熟練の技術が必要不可欠です。

他の作業工程は機械で行っていますが、手括りだけは機械で生み出すことができない深い味わいを出すために職人が担当する工程となっています。

鮮やかで深みのある藍色

久留米絣の大きな魅力として挙げられるのが、鮮やかで深みのある藍色です。

久留米絣を呼称できるのは天然で純正の藍を使用しているものだけです。

久留米絣が伝統工芸品に指定されているのは、職人による熟練の技術によって非常に美しい鮮やかで深みのある藍色に仕上げられていることに他なりません。

鮮やかで深みのある藍色に仕上げる技法は基本的に昔から変わっておらず、天然の藍を発酵させて糸を染めています。

この技法によって糸の素材感やや味わいを感じられる美しい仕上がりを実現しています。

投げ杼による手織り

久留米絣の素朴な味わいを生み出すための仕上げとして非常に重要な工程が、投げ杼(なげひ)による手織り作業です。

投げ杼による手織り作業を行うには投杼機(なげひばた)が必要不可欠です。

投杼機は誰にでも扱えるようなものではなく、さまざまな技術や経験を培ってきた熟練の職人しか扱うことができません。

もちろん生産数を高めるために機械による投杼機もありますが、熟練の職人の技術によって行われる手作業から生み出される久留米絣の素材感は機械で生み出すことはできません。

柔らかい上に丈夫で独特の美しさを放つ雰囲気は、熟練の職人でしか生み出せないでしょう。

着心地が良く、使い込むほどに味が出る

久留米絣は着心地が良い上に使い込むほどに味が出るのが大きな特徴です。

綿素材を使用しているので通気性が良く、夏は涼しく、冬は熱が放出されにくい仕組みになっているので暖かく感じられます。これだけでもかなり過ごしやすいため、普段着としてもかなり重宝するでしょう。

さらに、着れば着るほど肌に馴染んで風合いが良くなりますし、生地が丈夫なので耐久性が高いのもポイントです。

また、もう一つの特徴として挙げられるのが、使い込むほどに柄がにじんだりかすんだりすることです。

一見すると劣化しているように感じられるかもしれませんが、これは手作業で制作されているからこその特徴なので、逆に親しみやすさを感じるポイントになります。

デザインは素朴ではありますが、技術の進歩によってさまざまな技法が編み出されています。

まとめ

久留米絣は今でも一定の需要がある鮮やかで深みのある藍色の美しい織物として知られています。

柔らかい上に丈夫で通気性も良く、使い込むほどに味が出るので長く愛用している人も多いのではないでしょうか。

もしも久留米絣に興味があるなら、是非とも久留米絣を使用したものの購入を検討してみてはいかがでしょうか。

出典元

・久留米絣 | 旅の特集 | 【公式】福岡県の観光/旅行情報サイト「クロスロードふくおか」

・久留米絣|福岡の伝統工芸|福岡×文化|アクロス福岡