琉球絣とは?その魅力と歴史、特徴など詳しく解説

琉球絣は、沖縄県を代表する伝統的な絣織物で、約300年の歴史を誇ります。独特の幾何学模様や鮮やかな色彩、そして一反一反に込められた手仕事の温もりが、多くの人々を惹きつけてやみません。日常着としても礼装としても重宝されてきた琉球絣は、今なお沖縄の暮らしと文化に深く根付いています。

本記事では、琉球絣の魅力をより深く知るために、その成り立ちや歴史的背景、技法や模様の特徴、さらには現代における活用までを丁寧に解説します。伝統と実用性を兼ね備えた琉球絣の奥深い世界を、ぜひ一緒にひもといていきましょう。

琉球絣とは

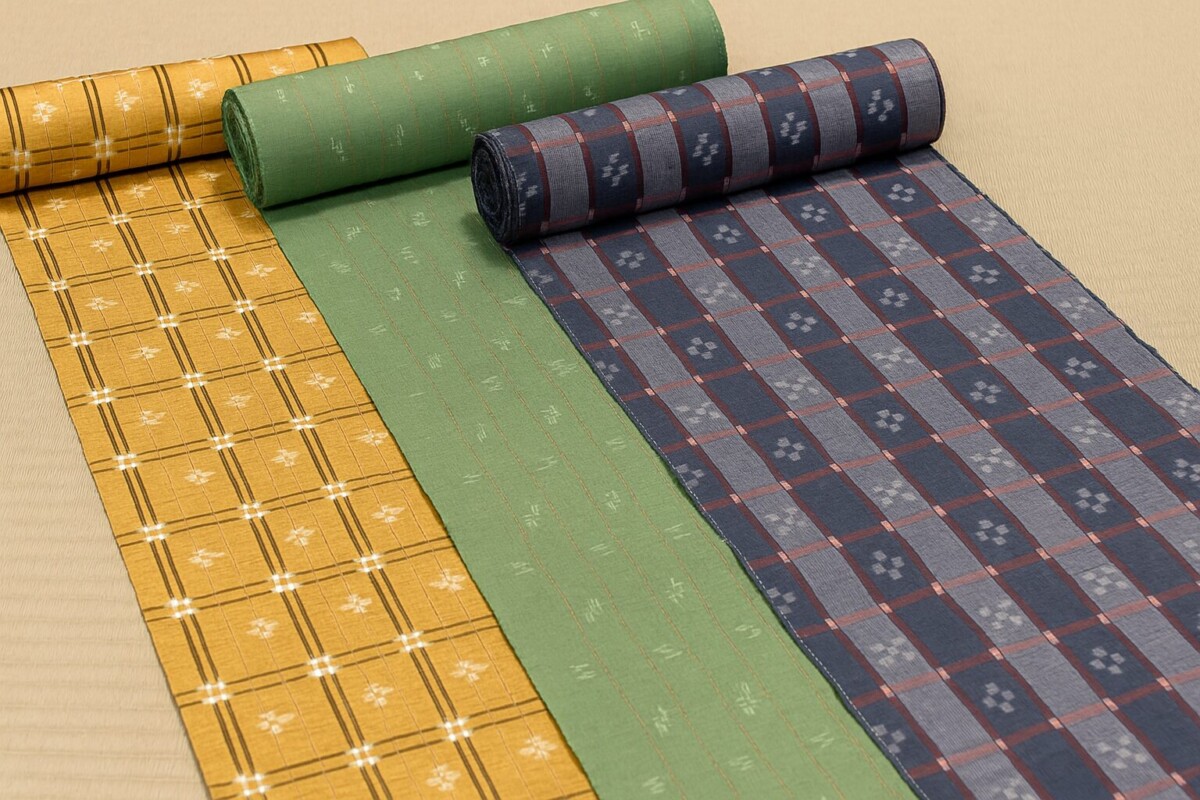

琉球絣(りゅうきゅうかすり)は、沖縄県を代表する伝統的な織物であり、長い歴史と独自の文化背景をもつ工芸品です。使用される主な素材は絹糸で、植物を原料とした草木染めのほか、時代とともに化学染料も用いられるようになりました。琉球絣の最大の特徴は、沖縄の自然や風土を反映した多彩な図柄にあります。

その図柄の数はおよそ600種類にもおよび、動植物や風景など、沖縄ならではのモチーフが織り込まれています。幾何学的に美しく整えられたその模様は、視覚的なインパクトと同時に、素朴で温かな印象を与えます。これらの模様は、琉球王朝時代の絵師たちが作成した「御絵図帳(みえずちょう)」という図案集をもとに、代々の職人によって現代まで受け継がれてきました。

琉球絣は反物の形で織られることが一般的で、日常着や礼装として親しまれてきました。また、夏用の軽やかな織物である「壁上布(かべじょうふ)」なども存在し、沖縄の気候風土に適した織物としての機能性も備えています。

琉球絣が生まれた背景

琉球絣の起源は、14~15世紀にまでさかのぼります。かつて琉球王国は、中国や東南アジアと盛んに交易を行っており、その中で織物に関する技術や知識が沖縄へ伝わりました。これらの技術が土着の文化と融合することによって、琉球絣の基礎が築かれたのです。

当時の琉球絣は、ただの生活用品ではなく、首里王府に納められる「貢納布(こうのうふ)」として位置づけられていました。王府の絵師によって作成された図案「御絵図帳」に基づき、島の女性たちが丹念に絣の布を織り上げ、王府に献上していたのです。この時代の絣は、高い技術と美意識の象徴であり、王府文化の一翼を担う重要な存在でした。

技術の伝播は島の各地に広がり、それぞれの地域で独自の変化を遂げながら、琉球絣の多様性が育まれていきます。その後の時代でも、絣は常に沖縄の暮らしや文化と共にあり続けました。

琉球絣の歴史

琉球絣の本格的な発展は、明治時代以降に加速していきます。それまでは王府の管轄のもとで生産されていた絣織物ですが、明治維新によって王政が解体されると、琉球絣は一般の商品として市場に出回るようになります。この変化に伴い、絣は生活の中に溶け込む日用品としての側面を強めていきました。

特に大正から昭和初期にかけては、沖縄県全体で織子の養成が活発に行われ、琉球絣の産業化が推し進められます。民間の工場も設立され、商品流通の体制が整い始め、絣は県内外の市場で高い評価を得るようになりました。これにより、琉球絣は一部の特権階級のための織物から、広く一般の人々の衣生活に根づいた存在へと変化していったのです。

しかし、第二次世界大戦の影響は甚大でした。沖縄は地上戦の激戦地となり、織物工場の閉鎖や設備の喪失、多くの技術者の命が奪われるという壊滅的な打撃を受けます。絣の産地は消えかけ、織物としての琉球絣も歴史の中に埋もれかけました。

それでも、戦後の沖縄で人々は再び織物に向き合い始めます。失われた伝統を蘇らせようとする強い意志のもと、琉球絣は少しずつ復興の道を歩みます。先祖から受け継いだ図柄や技術に、時代の感覚を加えながら、現代にふさわしい色合いや用途を取り入れることで、絣は新たな命を吹き込まれていきました。現在では、着物や帯はもちろんのこと、バッグや小物、インテリア用品としても活用され、多彩な魅力を放っています。

琉球絣の特徴・魅力

琉球絣の最大の魅力は、何といってもその豊かで個性的な模様にあります。図柄は沖縄の自然や風物をモチーフとしており、海の波、鳥や魚、草花、さらには島の暮らしや文化を象徴する幾何学模様まで、実に600種類以上ものバリエーションが存在します。これらは単なる装飾ではなく、それぞれに意味や物語が込められており、着る人や使う人にとって特別な価値を持つことも多いのです。

琉球絣の模様は、古くから受け継がれる「御絵図帳」の図案を基本にしながらも、時代とともにアレンジが加えられてきました。現代の職人たちは、伝統を守るだけでなく、時代に合った感性を加えたオリジナルのデザインを生み出しています。そのため、伝統的な風合いを保ちながらも、現代的なファッションやインテリアとの相性も良く、多くの人々に支持されているのです。

また、琉球絣の製法にも特徴があります。絣模様を作るためには、模様部分を一点一点手作業で「括る(くくる)」作業が必要であり、その後に染料で糸を染めます。括った部分には染料が染み込まないため、括りをほどいたときに模様が浮かび上がるという仕組みです。この「手括り染色」は、非常に手間がかかるうえに繊細な技術を要し、一反の布を織るまでには多くの時間と労力が注がれます。

さらに、織りの技法にも注目すべき点があります。琉球絣は、経糸と緯糸を使った平織で作られますが、緯糸を経糸の間に道具を投げ込んで織り進めるという、昔ながらの手織りの技法が受け継がれています。職人は1日に1〜2メートルほどのペースで、慎重に糸の位置を確認しながら織り進めていきます。こうして仕上がる反物には、工業製品には決して出せない温もりと味わいが宿ります。

琉球絣は、かつては日常着として、あるいは祭事の衣装として親しまれていましたが、現代ではその美しさと実用性を兼ね備えた布として、和装だけでなく洋装やインテリアにおいても重宝されています。テーブルランナーやクッションカバー、バッグやポーチといったアイテムに取り入れられることで、その魅力がより多くの人々に触れられるようになってきました。伝統を大切にしながらも、時代に寄り添う柔軟性こそが、琉球絣の大きな魅力だといえるでしょう。

琉球絣の制作の流れ

琉球絣の制作には、多くの工程と熟練の技が必要です。大量生産には適さない、手仕事ならではの手間と時間を惜しまない作業が、美しく深みのある絣を生み出しています。ここでは、代表的な制作工程の流れを紹介します。

まず最初に行われるのが、図案の作成です。職人は伝統的な御絵図帳の模様をもとにしながら、用途や季節感に応じた図柄をデザインします。図案が決まると、それに基づいて糸のどの部分を染め、どの部分を染めないかを計算しながら「括り」の作業に入ります。括りとは、模様の部分を糸で縛って染料が染み込まないようにする工程で、図案の正確な再現のためには高い精度が求められます。

括り終えた糸は、植物染料や化学染料を使って染色されます。染めた後に糸をほどくことで、模様部分が白く残り、美しい絣模様が現れます。模様の精密さと色合いのバランスをとるためには、複数回にわたる括りと染めを繰り返すこともあります。

染め終えた糸は、乾燥させてから機にかけられます。琉球絣の織りは、昔ながらの手織り機を使って行われます。緯糸を「杼(ひ)」と呼ばれる道具で投げ込み、経糸の間を縫うようにして織り進めるのが特徴です。このとき、模様の位置をぴったりと合わせるために、職人は細心の注意を払いながら作業します。

このように、琉球絣は図案づくりから染色、織りのすべてが職人の手作業で行われるため、一反を完成させるまでには膨大な時間と労力がかかります。それでもなお、ひとつひとつ丁寧に織られた布には、機械には出せない「手しごとの美」があり、多くの人を魅了し続けているのです。

まとめ

琉球絣は、沖縄の風土と歴史、そして人々の感性が織りなす、極めて美しく奥深い伝統工芸品です。そのルーツは14~15世紀の貿易文化にさかのぼり、王府に献上される貢納布としての格式ある織物として発展しました。

数多くの模様が描かれた御絵図帳をもとに職人が一点一点手作業で作り出す絣模様は、精巧でありながらも温もりを感じさせ、現代の生活にも自然に溶け込みます。

現在では、着物としてだけでなく、日用品やインテリア、ファッション小物としても琉球絣は広く親しまれています。時代に応じた変化を柔軟に取り入れながらも、手仕事の技と美意識を守り続けているその姿勢は、日本の伝統工芸のあり方を体現するものといえるでしょう。

琉球絣に触れることは、沖縄の自然と歴史、そして職人の心に触れることでもあります。もしその魅力に少しでも関心を持ったなら、ぜひ一度、実際にその布地に触れ、手仕事の息づかいを感じてみてください。そこには、言葉では伝えきれない感動があるはずです。