岩谷堂箪笥とは?その魅力と歴史、特徴を徹底解説!

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)は、岩手県の伝統工芸品であり、その美しい木目と堅牢な作りで全国的に知られています。欅(けやき)や桐を使用し、職人が丹精込めて作り上げるこの箪笥は、見た目の美しさだけでなく、耐久性にも優れているため、代々受け継がれる家具として愛されています。その歴史や魅力、特徴を知ることで、岩谷堂箪笥の価値をより深く理解できるでしょう。

本記事では、岩谷堂箪笥の特徴や歴史、そしてその魅力について詳しく解説します。長い歴史の中で培われた職人技や、使われる木材のこだわり、さらには選び方のポイントまで網羅し、岩谷堂箪笥が持つ奥深い魅力に迫ります。これから購入を検討している方や、日本の伝統工芸品に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

岩谷堂箪笥とは

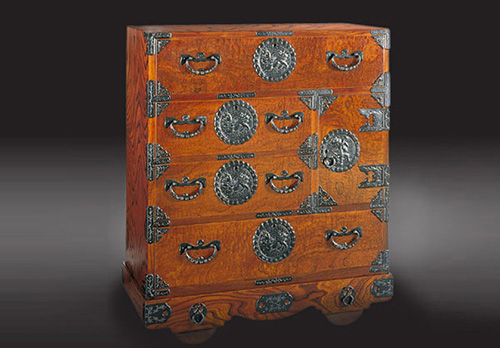

出典:岩谷堂箪笥 – 岩谷堂くらしな

出典:岩谷堂箪笥 – 岩谷堂くらしな

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)は、岩手県奥州市江刺区や盛岡市を中心に作られている伝統的な木工家具です。堅牢な作りと美しい装飾金具が特徴で、主に衣装箪笥や整理箪笥として用いられています。漆塗りによる深みのある艶と、手彫りの金具が施された意匠は、日本の伝統美を体現するものとして高く評価されています。

近年では、茶箪笥や書棚、座卓など、現代の生活様式に合ったデザインのものも製作されるようになりました。時代とともに形は変化してきましたが、岩谷堂箪笥の持つ重厚な雰囲気と職人技による精巧な仕上がりは、今もなお多くの人々に愛され続けています。

岩谷堂箪笥が生まれた背景

岩谷堂箪笥の歴史は、平安時代後期までさかのぼります。この地域は、奥州藤原氏による平泉文化が栄えた地であり、当時から木工技術が発展していました。産業振興を積極的に進めた藤原清衡の奨励により、木工品の製作が盛んになり、その技術が受け継がれる中で岩谷堂箪笥の原型が形成されていきました。

江戸時代中期になると、岩谷堂城主・岩城村将が地域の経済を活性化させるために木工品の産業化を推進しました。この取り組みにより、従来の収納家具に加えて、階段としても利用できる階段箪笥や、移動可能な車箪笥(車付箪笥)といった特徴的な箪笥が作られるようになりました。この頃から、現在の岩谷堂箪笥の基礎が確立され、漆塗りの技法や金具装飾の技術が発展していきました。

岩谷堂箪笥の歴史

岩谷堂箪笥の歴史は、地域の発展とともに歩んできました。その起源は1100年代に遡りますが、本格的に現在の形へと進化したのは江戸時代中期のことです。

1780年代、岩谷堂城主・岩城村将が農業中心の経済からの脱却を目指し、木工産業を振興したことが転機となりました。この時期に、箪笥の製作技術が向上し、特に漆塗りや装飾金具を施す手法が発展しました。さらに1820年代には、装飾性を高めるために彫金金具を取り入れることが考案され、現在の岩谷堂箪笥のスタイルが確立されていきました。

明治時代に入ると、一般家庭でも箪笥の需要が増加し、岩谷堂箪笥は装飾性と機能性を兼ね備えた高級家具として広まりました。しかし、1950年代には一時的に生産が低迷する時期もありました。それでも、伝統技術を守り続けた職人たちの努力により、岩谷堂箪笥の価値は再評価され、現代に至るまでその魅力を維持し続けています。

現在では、伝統的な技法を継承しながらも、現代の生活スタイルに合わせた新しいデザインの製品も展開されており、インテリアとしての価値も高まっています。

岩谷堂箪笥の特徴・魅力

岩谷堂箪笥の最大の特徴は、その堅牢な作りと美しい装飾にあります。岩手県産の欅や桐などの高品質な木材を使用し、職人の手で丁寧に仕上げられることで、数世代にわたって使用できるほどの耐久性を持っています。また、木目の美しさを際立たせる漆塗りの技法や、箪笥の表面を飾る繊細な彫金金具の存在も、岩谷堂箪笥の魅力を一層引き立てています。

漆塗りには「拭き漆塗り」と「木地蝋塗り」の二種類があり、拭き漆塗りは何度も塗り重ねて磨きをかけることで、深い艶と強度を生み出します。一方、木地蝋塗りは木材の自然な風合いを生かしながら光沢を持たせる技法であり、それぞれの手法によって異なる趣が楽しめます。また、岩谷堂箪笥の象徴ともいえる金具装飾は、手打ち彫りの細工が施されたものと、南部鉄器の技法を活かした重厚感のあるものに分かれます。どちらの金具も職人の手作業によるもので、一つひとつ丁寧に仕上げられた装飾が、箪笥の高級感を引き立てています。

さらに、岩谷堂箪笥の堅牢な作りは、釘を極力使わずに組み上げる「組み接ぎ技法」によって実現されています。この技法により、木材の伸縮や歪みに強く、長年使用しても構造が崩れにくい家具になります。また、しっかりとした引き出しの構造は、湿気や外部の影響を受けにくく、収納力にも優れています。こうした堅牢性と美しさを兼ね備えた岩谷堂箪笥は、単なる収納家具ではなく、代々受け継がれる価値のある逸品として、日本の伝統工芸品の中でも特に評価が高いです。

岩谷堂箪笥の制作の流れ

岩谷堂箪笥は、長い時間をかけて丹念に作られます。まずは木材の選定と加工から始まり、木材の含水率を調整することで、変形や割れを防ぐ工程が行われます。乾燥が終わった木材は、箪笥の各部材に加工され、それぞれの形に整えられます。この段階で、最終的な仕上がりを見据えた精密な加工が施されます。

次に、職人の手によって組み立て作業が進められます。釘を極力使わずに木材同士を組み合わせる「組み接ぎ技法」を用いることで、強度を確保しながら、木材本来の持つ美しさを生かす工夫がなされます。すべての部品がしっかりと組み合わさると、箪笥としての形が整い、ここから漆塗りの工程へと進みます。

漆塗りの工程では、拭き漆塗りの場合は漆を何度も重ね塗りし、磨き上げることで深みのある艶を出します。木地蝋塗りの場合は、木材の持つ自然な風合いを活かしつつ、光沢を出す仕上げが施されます。この作業は非常に繊細で、何度も塗りと磨きを繰り返すことで、岩谷堂箪笥ならではの美しい仕上がりが実現されます。

最後の仕上げとして、箪笥の表面に装飾金具を取り付けます。金具はすべて職人が手作業で細工を施したものであり、彫金による繊細な模様が描かれます。これにより、箪笥に独特の風格が生まれ、伝統的な岩谷堂箪笥としての完成形へと仕上がります。このように、選び抜かれた素材と職人の技術が結集することで、岩谷堂箪笥は美しさと機能性を兼ね備えた逸品として世に送り出されます。

まとめ

岩谷堂箪笥は、岩手県の伝統工芸品として長い歴史の中で受け継がれてきた名品です。堅牢な作りと美しい漆塗り、そして精巧な金具装飾が施されたこの箪笥は、単なる収納家具ではなく、美術品としての価値も兼ね備えています。平安時代にその技術が培われ、江戸時代中期に発展した岩谷堂箪笥は、職人たちの手によって伝統を守り続けながら、時代とともに形を変え、現代の生活にも調和するデザインへと進化しています。

現在では、伝統技術を継承しながらも、モダンなデザインを取り入れた製品も登場しており、インテリアとしての価値も高まっています。使うほどに味わいが増し、経年変化を楽しめる岩谷堂箪笥は、一生ものの家具として多くの人に愛されています。日本のものづくりの精神が息づくこの逸品を、ぜひ手に取って、その魅力を実感してみてください。

参照元:岩谷堂箪笥 – 岩谷堂くらしな