二風谷アットゥㇱとは?その魅力と歴史、特徴を徹底解説!

二風谷アットゥㇱは、北海道のアイヌ民族に受け継がれてきた伝統的な織物です。草木を用いた自然染色や独特の織り模様が特徴で、アイヌ文化を象徴する工芸品として高く評価されています。現在では、伝統を守りながらも現代のライフスタイルに取り入れられる作品が増え、多くの人々の関心を集めています。

本記事では、二風谷アットゥㇱの歴史や魅力、特徴について詳しく解説します。伝統技法の背景や現代での活用方法を知ることで、より深くこの工芸品の価値を理解できるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

二風谷アットゥㇱとは

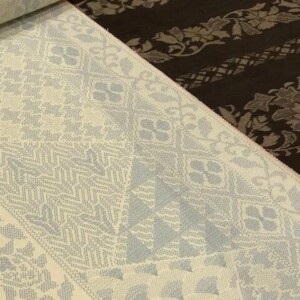

出典:二風谷アットゥㇱ | 平取町へ。アイヌ文化へ。

出典:二風谷アットゥㇱ | 平取町へ。アイヌ文化へ。

二風谷アットゥㇱ(にぶたにあっとぅし)は、北海道沙流郡平取町(ほっかいどう さるぐん びらとりちょう)で作られている伝統的な織物です。「アットゥㇱ」とはアイヌ語で「木の皮を織った布」を意味し、オヒョウの木の内皮から糸を紡いで織り上げる独自の技術によって生み出されます。その通気性の良さや耐久性に優れた特性から、かつては日常着や労働着として広く用いられました。

二風谷アットゥㇱは、現在も伝統的な手法を守りながら製作されており、職人の手によって丁寧に織られています。その美しい織り模様と自然素材の風合いが評価され、2013年には「二風谷イタ(木彫りの盆)」とともに北海道で初めて経済産業大臣から伝統的工芸品に指定されました。

二風谷アットゥㇱが生まれた背景

二風谷アットゥㇱは、アイヌ民族が生活の知恵として生み出した伝統工芸品の一つです。北海道の厳しい寒さや湿気の多い環境に適応するため、通気性が良く水にも強いオヒョウの木の繊維を活用し、丈夫な布地を作る技術が発展しました。

アイヌの人々は、狩猟や漁労を生業とする中で、動きやすく耐久性に優れた衣服を必要としていました。アットゥㇱの布地は、それを満たす素材として最適であり、さらに防寒性や耐久性を高めるために装飾が施されるようになりました。また、アイヌの生活文化において衣服は単なる実用品ではなく、民族の誇りや伝統を象徴するものでもありました。

二風谷アットゥㇱの発展には、和人(日本本土の人々)との交易の影響も大きく関係しています。18世紀後半には、工芸品としての価値が認められ、交易品としての需要が高まりました。この流れが、アットゥㇱの製作技術をさらに発展させる契機となり、今日まで受け継がれる伝統工芸へとつながっています。

二風谷アットゥㇱの歴史

二風谷アットゥㇱの歴史は、アイヌ民族の生活とともに歩んできたものです。もともとは家族のために女性が木の皮から糸を作り、一枚一枚丁寧に織っていました。この技術が発展し、交易の中で価値を認められることで、アットゥㇱの生産は拡大していきました。

1792年(寛政4年)には、「反アツシ3枚、手幅付アツシ2枚」が「八升入りの米一俵」と交換された記録が残っています。これは、アットゥㇱが単なる衣類としてではなく、交易品としても価値を持ち始めたことを示しています。また、北海道の内陸部では海産物の獲得が難しかったため、交易手段として織物を発展させる動きが活発化しました。

第二次世界大戦後の昭和20年代には、民芸品としての需要が高まりました。特に昭和30年代の民芸ブームの際には、二風谷のアットゥㇱが地場産業として確立され、大量生産へと移行しました。この時期には、男性も樹皮の採取や糸作りに関与するようになり、より組織的な生産体制が整えられました。

その後も、伝統技術の保存と発展が続けられ、2013年には「伝統的工芸品」に指定されるなど、日本の貴重な文化遺産として認知されるようになりました。現在では、伝統的な製法を守りながらも、現代のライフスタイルに適応したアイテムが作られ、多くの人々に親しまれています。

二風谷アットゥㇱの特徴・魅力

二風谷アットゥㇱは、アイヌ民族が培ってきた伝統技術によって作られる織物であり、その特徴や魅力はさまざまな点にあります。まず、最大の特徴は 「オヒョウの木の繊維を使用している」 という点です。オヒョウの木の内皮からとれる繊維は、強靭でありながら柔軟性があり、通気性や耐水性にも優れています。そのため、かつては労働着として着用されることが多く、耐久性の高さが実生活の中で重宝されてきました。

また、 「自然由来の染色技術」 も二風谷アットゥㇱの大きな魅力です。アイヌ民族は、植物を用いた草木染めの技術を駆使し、自然な色合いを生み出してきました。これにより、アットゥㇱの布には温かみのある色合いが加わり、素材の持つナチュラルな風合いと相まって独特の美しさが生まれます。

さらに、 「伝統的な織り模様」 にも注目すべき点があります。二風谷アットゥㇱは、腰機(こしばた)と呼ばれる織機を使用して手織りされるため、一つひとつの織り模様には職人の技術と個性が反映されます。伝統的な模様には、それぞれ意味が込められており、アイヌ文化の精神や信仰が色濃く表現されています。

現代では、伝統を守りながらも、新しいデザインや用途が取り入れられています。例えば、着物や帯だけでなく、バッグやストール、インテリア用品としても活用され、現代のライフスタイルにマッチする形で進化を遂げています。伝統技術の魅力を活かしながらも、時代に合わせた柔軟なアレンジが加わることで、二風谷アットゥㇱは多くの人々に愛され続けているのです。

二風谷アットゥㇱの制作の流れ

二風谷アットゥㇱは、熟練の職人によって一つひとつ丁寧に手作業で作られます。その制作の流れは、 「原材料の採取」 から 「繊維の加工」、 「染色」、 「織り」 という工程を経て完成します。

まず、原材料となるオヒョウの木の樹皮を採取します。この工程は、主に夏から秋にかけて行われ、樹皮をはがした後、内皮だけを取り出して乾燥させます。この乾燥した内皮を繊維状に裂き、糸として使えるようにします。

次に、繊維をより柔らかくしなやかにするため、水に浸したり、叩いたりする作業が行われます。この工程を経ることで、丈夫で扱いやすい糸が完成します。

その後、草木染めを施すこともあります。自然の植物を使って染めることで、優しい色合いが生まれ、伝統的なアイヌの色彩が織物に反映されます。

そして、腰機を使って織りの作業に入ります。腰機は、一方を柱や机の脚に固定し、もう一方を織り手の腰につけることで、糸の張りを調整しながら織る道具です。この方法により、職人は糸の張りを自在に調整しながら、独自の織り模様を作り上げていきます。

織り上げられた布は、仕上げの工程を経て、着物や帯、小物などの製品として完成します。すべての工程が手作業で行われるため、一つひとつに個性と温かみが宿り、まさに職人技が光る逸品となるのです。

まとめ

二風谷アットゥㇱは、北海道平取町に伝わるアイヌの伝統織物であり、長い歴史の中で受け継がれてきた貴重な文化財です。オヒョウの木の繊維を使用した耐久性の高い布地、自然由来の染色技術、独自の織り模様など、さまざまな特徴と魅力を持っています。

また、その制作過程には職人の熟練した技術が不可欠であり、一つひとつの工程に時間と労力がかけられています。こうした伝統的な技術が評価され、2013年には経済産業大臣によって伝統的工芸品に指定されました。

現代では、伝統を守りながらも新たなデザインや用途が加えられ、多くの人々に愛されるアイテムへと発展しています。二風谷アットゥㇱの魅力を知ることで、アイヌ文化の豊かさや職人の技術の素晴らしさをより深く理解できるでしょう。

これからも、この貴重な伝統工芸が未来へと受け継がれ、多くの人に親しまれ続けることを願っています。