奈良筆とは?その魅力と歴史、特徴を詳しく解説!

奈良筆は、奈良の伝統的な筆づくりの技術によって生み出される高品質な筆で、日本の書道文化を支える重要な工芸品の一つです。奈良筆は職人の手によって一本一本丁寧に作られ、その書き心地の良さや美しい仕上がりが、多くの書道愛好家や専門家に愛されています。

本記事では、奈良筆の特徴やその長い歴史、さらには魅力について詳しく解説します。奈良筆がどのようにして作られ、なぜ今も多くの人に支持されているのか、その秘密に迫ります。

奈良筆とは

奈良筆(ならふで)は、日本の伝統的な筆の一つであり、奈良県奈良市や大和郡山市周辺で作られています。奈良は筆作りの発祥の地とも言われており、古くから高品質な筆が生産されてきました。その歴史は深く、現在でも書道や絵画の分野で高い評価を受けています。

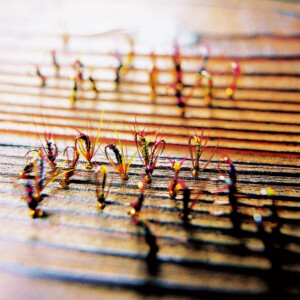

奈良筆の大きな特徴は、十数種類の動物の毛を使い、それらを巧みに組み合わせる「練り混ぜ法(ねりまぜほう)」と呼ばれる伝統技法にあります。この技法によって、筆の弾力や書き味を最適なものに仕上げることができるのです。使用される動物の毛には、リス、ムササビ、イタチ、タヌキ、ヒツジ、ウマ、シカ、ウサギなどがあり、それぞれの毛質の違いを活かしながら一本の筆に仕上げられます。

また、奈良筆は一般的な筆と異なり、一本ごとに手作業で作られるため、毛の質や長さ、柔らかさの微調整が職人の手によって細かく行われます。このこだわりが、書道家や芸術家から高く評価される理由の一つとなっています。

奈良筆が生まれた背景

奈良筆の起源は古く、奈良時代や平安時代にまで遡ります。日本では、中国から筆が伝わる以前に、木や竹を削った筆記用具が使われていました。しかし、仏教や漢字文化の伝来に伴い、中国から本格的な筆が輸入されるようになり、それに影響を受けた職人たちが日本独自の筆作りを始めました。

特に、奈良は仏教文化の中心地であり、多くの僧侶が経典を筆写する必要があったため、高品質な筆の需要が高まりました。このことが奈良筆の発展につながったと考えられています。やがて、技術が洗練され、日本独自の筆作りが確立されていきました。

奈良筆の歴史

筆の歴史は、約2300年前の中国にまで遡るといわれています。中国では、秦の始皇帝の時代に将軍が獣毛の筆を献上したのが始まりとされ、日本には飛鳥時代初期に伝わりました。その後、日本国内でも筆作りの技術が発展し、特に奈良では独自の技法が生まれました。

奈良で本格的に筆作りが始まったのは、今から1200年ほど前のことです。806年(大同元年)、弘法大師・空海が遣唐使として唐から帰国した際に、中国の筆の製造技術を持ち帰り、大和の坂名井清川という人物に伝授したのが始まりとされています。この技術をもとに、奈良筆の製造が本格化しました。

当時の奈良には、多くの学僧が仏教を学び、経典を筆写する文化が根付いていました。そのため、高品質な筆の需要が非常に高く、奈良筆は僧侶たちの間で広く使われるようになりました。

やがて、平安時代にはかな文字が発達し、より繊細な筆が求められるようになりました。これに応じて、筆職人たちは獣毛の種類を厳選し、毛の特性を活かした製法を開発。こうして、今日の奈良筆の礎が築かれました。

奈良筆は時代とともに技術が向上し、江戸時代にはさらなる発展を遂げました。江戸時代には、多くの筆匠(ひっしょう)が技術を競い合い、筆の品質向上に努めました。現在も、奈良筆は伝統工芸品として受け継がれ、その品質の高さから書道家や芸術家に愛され続けています。

奈良筆の特徴・魅力

奈良筆の最大の特徴は、「練り混ぜ法(ねりまぜほう)」と呼ばれる伝統的な技法にあります。これは、十数種類もの異なる動物の毛を組み合わせて作る技術で、筆の書き味や用途に応じて毛の種類や配分を調整するものです。

使用される毛は、リス、ムササビ、イタチ、タヌキ、ヒツジ、ウマ、シカ、ウサギなど多岐にわたります。それぞれの動物の毛には異なる特性があり、例えば、リスの毛は柔らかくしなやかで、イタチの毛は弾力があり鋭い線を描くのに適しています。このように、多様な獣毛を職人が見極め、絶妙なバランスで練り混ぜることで、筆の質を一定に保ちながら、用途に適した筆が生み出されるのです。

また、奈良筆は手作業による工程が多く、職人の技術がその品質を大きく左右します。筆の穂先を作る際には、一つひとつの毛の長さや柔らかさを調整しながら、何度も練り混ぜる作業が繰り返されます。この緻密な作業によって、筆の穂先に適度なコシとしなやかさが生まれ、書き手の意図を忠実に紙に伝えることができるのです。

さらに、奈良筆は使い込むほどに手に馴染み、筆運びがよりスムーズになります。そのため、長く愛用する書道家や芸術家が多く、初心者からプロフェッショナルまで幅広い層に支持されています。

奈良筆の制作の流れ

奈良筆の制作は、非常に細かい工程を経て一本の筆が完成します。その流れを大きく分けると、以下のようになります。

まず、筆の原料となる獣毛の選定が行われます。この作業は筆の品質を大きく左右するため、筆匠(ひっしょう)と呼ばれる職人が毛質を厳しくチェックします。毛の種類だけでなく、一頭ごとの個体差や採取する部位、時期なども考慮しながら、最適な毛を選びます。

次に、「練り混ぜ」の工程に入ります。この作業では、選ばれた毛を水に浸して柔らかくし、何度も練り混ぜることで、毛の特性を均一に整えます。特に奈良筆は多種の獣毛を組み合わせるため、この工程が重要になります。適切に練り混ぜられた毛は、穂先の形を整えられ、毛並みがそろえられます。

その後、筆の軸に毛を固定する「穂先の仕上げ作業」に移ります。この作業では、毛の先端がきれいに揃うように何度も微調整され、一本一本の毛の位置が整えられます。穂先が仕上がると、軸に取り付けられ、全体のバランスを確認しながら固定されます。

最後に、筆全体の仕上げを行い、品質チェックを経て完成となります。熟練の職人が一本ずつ手作業で仕上げるため、奈良筆は一本一本が異なる個性を持ちつつ、高い品質を保っています。

まとめ

奈良筆は、日本の伝統的な筆作りの技術を受け継ぐ貴重な工芸品です。その歴史は1200年以上にも及び、奈良の地で培われた技術が今日まで脈々と受け継がれています。

奈良筆の特徴である「練り混ぜ法」によって、十数種類の獣毛を巧みに組み合わせることで、しなやかで弾力のある筆が作られます。この技術は書き味の良さを生み出し、書道家や芸術家にとって欠かせない道具となっています。

また、奈良筆の制作は職人の手作業による工程が多く、一本一本が丁寧に仕上げられています。毛の選定から練り混ぜ、穂先の仕上げに至るまで細かな技術が求められ、その品質の高さが長年にわたって支持され続けているのです。

今後も奈良筆は、日本の書道文化や伝統工芸の一端を担う存在として、その価値を保ち続けることでしょう。伝統の技を大切にしながら、新たな用途にも適応し、現代の書道愛好家にも愛される筆であり続けることが期待されています。