志野焼とは?その魅力と歴史、特徴など詳しく解説

日本の陶芸界で最も美しいとされる志野焼。その独特な白い釉薬と温かみのある質感は、多くの人々を魅了し続けています。茶道文化とともに発展した志野焼の歴史や特徴、制作工程について詳しく解説します。

志野焼とは

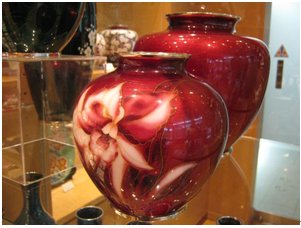

志野焼は、岐阜県多治見市周辺で生産される日本の代表的な陶磁器の一つです。室町時代後期から桃山時代にかけて誕生し、日本で初めて本格的な白い釉薬を使用した焼き物として知られています。

志野焼の最大の特徴は、長石を主成分とした白い釉薬にあります。この釉薬により生み出される乳白色の美しさと、火によって生じる自然な景色が、他の焼き物にはない独特の魅力を作り出しています。茶道の発展とともに茶器として重宝され、現在でも茶人や陶芸愛好家から高い評価を受けています。

志野焼が生まれた背景

志野焼が誕生した背景には、戦国時代から桃山時代にかけての茶道文化の発展があります。この時代、武士階級の間で茶の湯が盛んになり、それまで中国から輸入していた茶器に代わって、日本独自の美意識を反映した茶器が求められるようになりました。

特に千利休によって確立された侘茶(わびちゃ)の美学では、華美な装飾よりも素朴で自然な美しさが重視されました。このような背景の中で、美濃地方の陶工たちは地元で採れる長石を使って白い釉薬を開発し、日本らしい美意識を表現した志野焼を創り出したのです。

また、美濃地方は良質な陶土と燃料となる木材に恵まれており、陶磁器の生産に適した環境が整っていたことも、志野焼の発展を支える重要な要因となりました。

志野焼の歴史

志野焼の歴史は、室町時代後期の16世紀前半に始まります。美濃地方の陶工たちが、それまでの須恵器や山茶碗とは全く異なる新しい焼き物の製作に取り組んだのが始まりとされています。

桃山時代(1573年-1603年)に入ると、志野焼は大きな発展を遂げました。この時代の志野焼は「桃山志野」と呼ばれ、現在でも志野焼の最高峰として位置づけられています。茶道の隆盛とともに、茶碗や水指、花入れなどの茶器として数多く作られ、その独特な美しさが茶人たちに愛されました。

しかし、江戸時代に入ると志野焼の製作は一時的に途絶えてしまいます。これは、江戸幕府の政策により美濃地方の窯場が整理統合されたことや、茶道文化の変化などが影響したとされています。

志野焼が再び注目されるようになったのは、明治時代以降のことです。近代陶芸の発展とともに志野焼の技法が研究され、大正時代には陶芸家たちによって復活が図られました。特に昭和時代に入ると、人間国宝に認定された陶芸家たちによって志野焼の技術が継承され、現在に至っています。

志野焼の特徴・魅力

志野焼の最も印象的な特徴は、その美しい白い釉薬にあります。長石を主成分とした釉薬は、焼成の過程で乳白色に発色し、まるで雪のような柔らかな質感を生み出します。この白い釉薬の下には、鉄分を含んだ化粧土が塗られており、釉薬の薄い部分では下地の温かみのある色合いが透けて見えることがあります。

また、志野焼には「火色(ひいろ)」と呼ばれる独特の景色が現れることがあります。これは焼成時の炎の影響により釉薬の一部が赤やオレンジ色に発色する現象で、偶然性によって生まれる自然な美しさとして高く評価されています。この火色の現れ方は一つとして同じものがなく、それぞれの作品に個性を与える重要な要素となっています。

志野焼のもう一つの魅力は、その温かみのある手触りです。厚めに作られた器壁と、ざらりとした質感の釉薬により、手に持った時の心地よさは格別です。この質感は茶道において重視される「手取り」の良さを体現しており、使う人に安らぎを与えます。

さらに、志野焼には鉄絵と呼ばれる装飾技法が用いられることがあります。これは鉄分を含んだ顔料で文様を描く技法で、焼成後には茶褐色の美しい絵付けとなって現れます。草花や幾何学模様など、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴的です。

志野焼の制作の流れ

志野焼の制作は、まず良質な陶土の準備から始まります。美濃地方で採れる陶土は鉄分を多く含んでおり、これが志野焼独特の温かみのある色合いの基となります。陶土は十分に練り上げられ、不純物が取り除かれた後、成形の工程に入ります。

成形は主にろくろを使って行われますが、手びねりによって作られることもあります。志野焼の茶碗などは比較的厚めに作られることが特徴で、これが独特の手触りと保温性を生み出します。成形後は十分に乾燥させ、素焼きを行います。

素焼き後には化粧土を塗布します。これは白い粘土を水で溶いたもので、素地の鉄分による発色を抑え、上に掛ける釉薬の美しさを引き立てる役割を果たします。化粧土が乾燥したら、必要に応じて鉄絵による絵付けを行います。

次に志野釉と呼ばれる白い釉薬を施します。この釉薬は長石を主成分とし、適度な粘性を持つように調整されています。釉薬は刷毛で塗ったり、浸し掛けしたりして均一に施されますが、意図的に厚薄をつけることで焼成後の景色に変化を与えることもあります。

最後に本焼きを行います。志野焼の焼成温度は約1250度から1300度程度で、還元炎焼成という酸素の少ない状態で焼かれます。この焼成方法により、釉薬は美しい乳白色に発色し、時には火色と呼ばれる赤い色合いも現れます。焼成には高度な技術と経験が必要で、温度管理や炎の調整が作品の出来栄えを大きく左右します。

まとめ

志野焼は日本の陶芸史において極めて重要な位置を占める伝統工芸品です。室町時代後期に誕生して以来、その独特な白い釉薬と温かみのある質感で多くの人々を魅了し続けてきました。

茶道文化とともに発展した志野焼は、日本人の美意識を体現した焼き物として、現在でも高い評価を受けています。長石を主成分とした白い釉薬、火色と呼ばれる自然な景色、そして優れた手触りなど、志野焼には他の焼き物にはない独特の魅力があります。

一時は途絶えた志野焼の技術も、近代以降の陶芸家たちの努力により復活し、人間国宝をはじめとする優れた作家たちによって現在まで継承されています。伝統的な技法を守りながらも、現代の感性を取り入れた新しい志野焼も生まれており、この美しい焼き物の未来は明るいものと言えるでしょう。

志野焼の持つ静寂で品格のある美しさは、現代の私たちにとっても心の安らぎを与えてくれる貴重な文化遺産です。その歴史と技法を理解することで、日本の伝統工芸の素晴らしさをより深く感じることができるのではないでしょうか。