川辺仏壇とは?その魅力と歴史、特徴をわかりやすく解説

川辺仏壇は、日本の伝統的な仏壇の一つで、職人の技術が凝縮された美しい工芸品です。特に、地域特有のデザインや高品質な素材が特徴で、他の仏壇にはない魅力があります。長い歴史の中で培われた技法が生かされており、その独自の美しさに惹かれる人も多いです。本記事では、川辺仏壇の魅力や特徴、そしてその歴史を詳しく解説します。

川辺仏壇とは

出典元:鹿児島県川辺仏壇協同組合

出典元:鹿児島県川辺仏壇協同組合

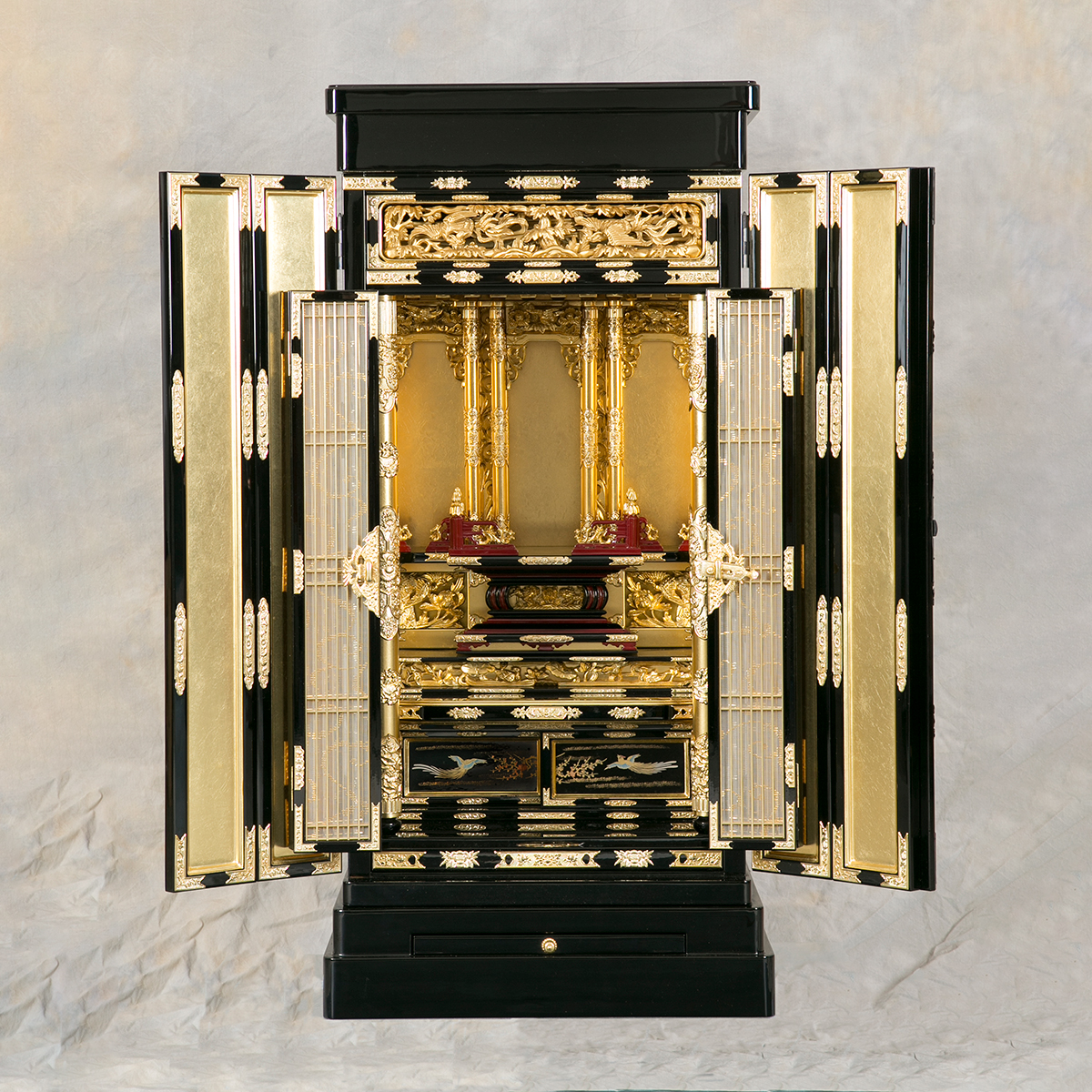

川辺仏壇(かわなべぶつだん)は、鹿児島県南九州市川辺町周辺で製造されている伝統的な仏壇です。その最大の特徴は「ガマ戸」と呼ばれる独特の扉の構造にあります。「ガマ」とは鹿児島の方言で「洞窟」を意味し、かつて浄土真宗が弾圧された時代に、洞窟内での礼拝が行われていた背景から、この名称がつけられたとされています。

このガマ戸は、外観は普通の箪笥のように見える一方で、内部を開くと豪華な金色の装飾が施された仏壇が現れるという、隠し仏壇のような機能を持っています。この構造には、信仰を守り抜くための人々の知恵と工夫が詰まっています。

また、川辺仏壇は「三法開き」や「胴長」などの様々な様式を持ち、使用される木材には主に杉や松が用いられます。仕上げには、天然の黒塗りと金箔を組み合わせた高級感あるデザインが特徴で、細かな彫刻が施されている点も見逃せません。川辺仏壇は仏壇としての役割を超え、芸術的価値も高い工芸品として多くの人々を魅了しています。

川辺仏壇が生まれた背景

川辺仏壇が生まれた背景には、浄土真宗の歴史的な弾圧が関係しています。1597年(慶長2年)、薩摩藩は浄土真宗を禁制とし、約300年にわたる信仰弾圧が行われました。この厳しい時代、人々は洞窟に「念仏洞」と呼ばれる集会所を作り、そこでひっそりと信仰を続けました。これが「ガマ」の由来となっています。

当時の人々は、洞窟内で礼拝を行う際、限られた空間でも設置できるよう、台座と仏様本体が一体化した「ガマ壇」という独特な形の仏壇を作り出しました。これが現在の川辺仏壇のデザインや構造に影響を与えています。さらに、隠れキリシタンが仏壇内にマリア像を隠して信仰していた事例が知られていますが、川辺仏壇も同様に、一見すると箪笥のような外観を持つ隠し仏壇の特徴を引き継いでいます。

これらの歴史的背景は、川辺仏壇の形状や意匠に色濃く反映されており、外見ではわからない「隠されたもの」が存在するという点で、他の仏壇には見られない独自の魅力を生み出しています。

川辺仏壇の歴史

川辺仏壇の歴史は、地域の仏教信仰と密接に関わっています。川辺町を流れる万ノ瀬川の源流には、「清水磨崖仏群(きよみずまがいぶつぐん)」と呼ばれる巨大な仏像群があり、12世紀初期から明治時代にかけて、崖に彫り続けられたと言われています。この地域は、古くから仏教信仰が根付いていた場所であり、仏教文化が深く根付いていたことが伺えます。

現存する最古の川辺仏壇は、1336年(延元元年)に作られたもので、黒塗りの位牌にその日付が刻まれています。この時代、既に川辺地域では仏壇の製造が行われていたと考えられており、職人の技術は非常に高かったことがわかります。

その後、1597年の浄土真宗の禁制によって、地域の信仰形態は大きな転換を迎えます。人々は洞窟や隠れ家を利用して信仰を続け、信仰の形も「隠されたもの」に変わっていきました。この状況下で発展したのが、先述の「ガマ戸」や「ガマ壇」のような、隠し仏壇の技術です。信仰の弾圧が終わった後も、川辺仏壇はその技術を生かして高級感のある工芸品として発展を続けました。

1975年(昭和50年)には、川辺仏壇は伝統的工芸品として国の指定を受けました。これにより、地域の工芸品としてのブランド価値が高まり、技術の保存と後継者の育成が進められています。現在では、川辺仏壇の技術が神輿の製作や、新幹線「つばめ」の内装にも応用されており、単なる仏壇製造の枠を超えた技術力が高く評価されています。

川辺仏壇の特徴・魅力

川辺仏壇の魅力は、その独自の構造と美しさにあります。最大の特徴は、前述した「ガマ戸」の仕組みです。外見は和箪笥のように見えますが、扉を開けると内部には金箔が施された豪華な仏壇が現れます。これにより、家のインテリアとしても自然に溶け込むため、和室だけでなく洋室にも設置しやすいというメリットがあります。

また、川辺仏壇のデザインは、伝統的な「三法開き」「胴長」などのスタイルがあり、これらの形式は設置場所や家庭の要望に応じて選ぶことができます。使用される木材は、主に杉や松が中心で、黒漆塗りや金箔を施した贅沢な仕上げが行われます。木地の美しさを引き立たせるため、表面の仕上げも職人が一つ一つ手作業で行うため、1つ1つの川辺仏壇は世界に1つだけの工芸品といえます。

さらに、細部に施される彫刻も魅力の一つです。花や鳥、仏教に関連するモチーフが彫り込まれ、芸術的な美しさを際立たせています。これらの装飾は、ただの装飾品ではなく、地域の文化や精神が反映された象徴的な存在でもあります。

川辺仏壇の美しさと機能性は、単なる宗教的な道具を超え、アート作品ともいえる存在です。これが、多くの家庭が代々受け継ぎ、地域の誇りとして大切にされている理由の一つです。

川辺仏壇の制作の流れ

川辺仏壇の制作は、職人の熟練した手作業によって進められます。主な工程は「素材の選定」「木地作り」「彫刻」「塗装」「金箔貼り」「組み立て」の6つです。それぞれの工程で、繊細な技術と細部へのこだわりが求められます。

まず、耐久性の高い杉や松の木材が選定され、仏壇の形状に加工されます。次に、扉や内部の装飾部分に伝統的な彫刻が施され、立体感のある美しいデザインが生み出されます。その後、塗装工程に移り、天然の黒漆を何度も重ね塗りして深い光沢を生み出します。

次の金箔貼りでは、扉の内側や内部の装飾に極薄の金箔を丁寧に貼り付け、豪華さと高級感を演出します。最後に、すべてのパーツを組み立て、開閉の滑らかさや細部の精度を調整して完成させます。

これらの工程はすべて手作業で行われ、1つの仏壇が完成するまでに数ヶ月から1年かかる場合もあります。そのため、川辺仏壇は芸術的な工芸品としての価値も高く評価されています。

まとめ

川辺仏壇は、鹿児島県南九州市川辺町で作られる伝統的な仏壇で、他の仏壇にはない「ガマ戸」や「隠し扉」といった独特の構造が特徴です。その背景には、浄土真宗の信仰を守るために考案された隠し仏壇の技術が受け継がれています。

また、川辺仏壇の歴史は、地域の仏教信仰と深く関わっており、12世紀初期から続く歴史ある工芸品です。現存する最古の仏壇が1336年のものとされることからも、職人たちが受け継いできた技術の高さがうかがえます。さらに、1975年に伝統的工芸品として国の指定を受けてからは、全国的な知名度が向上し、現在では新幹線の内装や神輿の制作にも技術が活かされています。

川辺仏壇の制作は、素材の選定から塗装、金箔貼りに至るまで、すべての工程が手作業で行われます。そのため、同じ川辺仏壇であっても、1つ1つが職人の手によって生み出された「一点物」としての価値を持っています。

現代では、仏壇は宗教的な意味合いだけでなく、インテリアの一部としての役割も果たしています。川辺仏壇はその両方の役割を満たす存在として、家庭内の精神的な拠り所となるだけでなく、住空間に美的な価値を提供します。

このように、川辺仏壇は伝統的な技術と現代的なデザインの融合を体現する工芸品です。その背景にある歴史、制作の流れ、そして職人の手仕事による美しさは、単なる「仏壇」という枠を超え、芸術作品ともいえる存在です。これからも、川辺仏壇の魅力は多くの人々を惹きつけ続けるでしょう。

参照元:鹿児島県川辺仏壇協同組合