壺屋焼とは?特徴・歴史・魅力を徹底解説

壺屋焼とは、沖縄を代表する伝統的な焼き物で、美しいデザインと実用性を兼ね備えた工芸品です。その独特な色合いや素朴な風合いは、多くの人々を魅了しています。手仕事ならではの温かみを感じられる壺屋焼は、観光客のお土産や日常使いの食器としても人気が高まっています。

本記事では、壺屋焼の魅力や特徴をはじめ、その誕生の背景にある歴史や、他の焼き物とは異なる独自の魅力について詳しく解説します。

壺屋焼とは?その基本情報と特徴

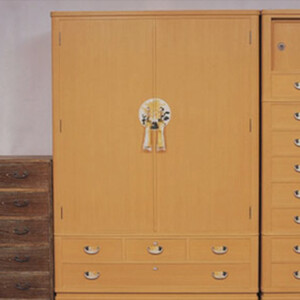

画像出典:壺屋焼とは | 壺屋陶器事業協同組合

画像出典:壺屋焼とは | 壺屋陶器事業協同組合

壺屋焼(つぼややき)は、沖縄県那覇市の壺屋地区で生産されている陶器で、沖縄の伝統的な焼き物「やちむん」の一つとして広く知られています。壺屋焼の魅力は、その力強い絵付けや沖縄特有の釉薬(ゆうやく)を用いた色彩の美しさにあります。これらの要素が融合したデザインは、見る人の心を引きつけ、工芸品としての高い評価を受けています。

壺屋焼は大きく「荒焼(あらやち)」と「上焼(じょうやち)」の2種類に分けられます。荒焼は素朴な風合いで酒瓶や水瓶などの実用的な器が多いのに対し、上焼は多彩な釉薬を用い、装飾性が高い器物が作られます。これにより、家庭の食器や装飾品としても多くの人々に愛用されています。

壺屋焼が生まれた背景

壺屋焼の誕生は、17世紀の琉球王朝時代にさかのぼります。当時、琉球王朝は中国や東南アジアと盛んに貿易を行っていましたが、1609年に江戸幕府の支配を受けると、貿易が制限されるようになりました。これを機に、王府は焼き物の自給自足を目指し、朝鮮から陶工を招いて新たな焼き物の製作を始めます。

1682年(天和2年)、それまで分散していた首里、知花、湧田の窯を那覇市の壺屋地区に集約し、壺屋焼が誕生しました。これが現在の「壺屋焼」の原点であり、ここから沖縄独自の焼き物文化が形作られていきました。

壺屋焼の歴史

壺屋焼の歴史は、琉球王朝時代にさかのぼり、そこから数百年の時を経て現在に至っています。その背景には、朝鮮からの技術導入や、日本本土からの影響、時代の変化に伴う技術革新など、さまざまな要素が絡み合っています。

壺屋焼のルーツは、14世紀から16世紀にかけて大陸から琉球に伝わった「高麗瓦」にあります。この高麗瓦の技術が、琉球の地における焼き物文化の基礎を築きました。そして、17世紀には薩摩藩の支配下に入ったことで、朝鮮陶工が琉球に招かれ、彼らの技術が大きく影響を与えました。特に、1682年に窯が壺屋地区に集約されたことが、壺屋焼の確立において重要な転機となりました。

明治時代に入ると、壺屋焼は一時的に需要が減少しましたが、大正時代に民芸運動が盛り上がり、再び注目を集めます。1985年には、陶芸家の金城次郎氏が沖縄県で初めて人間国宝に認定され、壺屋焼は沖縄を代表する伝統工芸品として再評価されました。

壺屋焼の特徴・魅力

壺屋焼の最大の特徴は、沖縄特有の色彩と質感にあります。使用される釉薬の一つ「白釉(はくゆう)」は、消石灰やモミ灰、具志頭白土、喜瀬粘土といった沖縄特有の材料を使い、独自の質感と温かみを生み出します。この釉薬は、他の焼き物には見られない柔らかで自然な風合いを持ち、見る人に優しい印象を与えます。

また、壺屋焼の装飾性もその魅力の一つです。庶民が日常的に使用する器としての役割を果たす一方で、力強い絵付けや模様が施されており、工芸品としての美しさも兼ね備えています。器の表面には、魚、鳥、花などのモチーフが描かれ、これらのデザインは沖縄の豊かな自然を反映しています。

特に、「上焼」と呼ばれるタイプの壺屋焼は、1200度の高温で焼き上げられるため、どっしりとした重量感と安定感があります。この独特の重厚感が、他の焼き物にはない風格を与えています。

壺屋焼の制作の流れ

壺屋焼の制作は、いくつかの工程を経て行われます。まず、原料となる粘土の調合から始まります。沖縄独特の土を使い、具志頭白土や喜瀬粘土が混ぜられることで、壺屋焼特有の柔らかい質感が生まれます。次に、成形作業が行われ、職人たちは手びねりや轆轤(ろくろ)を用いて器を形作ります。

成形された器は、自然乾燥を経て、表面に釉薬を施します。壺屋焼の釉薬には、前述の「白釉」をはじめ、さまざまな種類があります。この釉薬は、器の表面に光沢を与えるだけでなく、耐久性や質感を向上させる役割も果たします。

その後、窯に入れられ、1200度の高温で焼成されます。焼き上がった器は、素朴な色合いから力強い発色に変わり、見る人を魅了する独自の風合いを持つようになります。この焼き上がりの段階で、器の色や模様に個体差が生まれ、まさに世界に一つだけの焼き物が完成します。

まとめ

壺屋焼は、沖縄の自然と文化が融合した焼き物であり、色彩の美しさと手仕事の温もりを感じられる工芸品です。その歴史は琉球王朝の時代に始まり、現代に至るまで多くの人々の暮らしを彩ってきました。荒焼と上焼という2つのタイプがあり、実用品としての価値と芸術品としての美しさを両立しています。

壺屋焼の特徴である「白釉」や、力強い模様の絵付けは、他の焼き物にはない沖縄独自の魅力です。また、制作の工程では、沖縄特有の土や釉薬を使い、職人たちの手仕事による技術が詰まっています。これらの要素が壺屋焼の魅力を形作っており、工芸品としての価値を高めています。

壺屋焼を手に取ることで、沖縄の風土や文化を感じることができます。もし、壺屋焼に興味を持ったなら、ぜひその魅力を実際に体感してみてください。観光地やオンラインショップでも入手が可能で、沖縄の伝統を日常の中に取り入れる良い機会となるでしょう。