秩父神社|由緒ある神社の歴史と見どころ、参拝情報を完全ガイド

埼玉県秩父市の中心部に静かに佇む秩父神社は、2100年余もの悠久の歴史を誇る知知夫国の総鎮守です。三峯神社、宝登山神社とともに秩父三社の一社として親しまれ、ユネスコ無形文化遺産に登録された秩父夜祭の舞台としても全国に知られています。徳川家康公が寄進した権現造りの社殿には、左甚五郎作と伝わる美しい彫刻群が施され、知恵の神として崇敬される八意思兼命の神威とともに、多くの人々の心を魅了し続けています。

秩父神社の概要・基本情報

秩父神社は武甲山を神奈備として仰ぎ見る荒川の河岸段丘上に鎮座し、武蔵国成立以前より栄えた知知夫国の総鎮守として2100年余の歴史を有します。式内社、武蔵国四宮の格式を持ち、現在は神社本庁の別表神社として、関東でも屈指の古社に数えられています。

秩父地方の総鎮守である三峯神社・宝登山神社とともに秩父三社の一社として親しまれ、毎年12月に開催される例祭「秩父夜祭」は多くの参拝者や観光客で賑わいます。現在の社殿は天正20年(1592年)に徳川家康公の寄進により建立されたもので、埼玉県の有形文化財に指定されています。

歴史と由来

秩父神社のご創建は、平安初期の典籍『先代旧事紀-国造本紀-』によれば、第十代崇神天皇の御代に知知夫国の初代国造に任命された八意思兼命の十世の子孫である知知夫彦命が、祖神をお祀りしたことに始まるとされており、これが神社創建の起源とされています。

允恭天皇年間に知知夫彦命の九世子孫である知知夫狭手男が知知夫彦を合わせて祀ったといわれ、古代から連綿と続く信仰の歴史を物語っています。平安時代には貞観4年(862年)7月21日に正五位下から正五位上に進み、貞観13年(871年)11月10日に従四位下を授かるなど、朝廷からの篤い崇敬を受けていました。

中世には秩父平氏が奉じる妙見信仰と習合し、江戸時代まで「秩父大宮妙見宮」として栄えました。しかし明治時代の神仏分離により、妙見菩薩と習合していた天之御中主神に祭神を改め、社名も本来の「秩父神社」に戻しました。

祭神とご利益

秩父神社では御四柱の神々をお祀りしています。主祭神は政治・学問・工業・開運の祖神である八意思兼命と、秩父地方開拓の祖神である知知夫彦命です。これに天之御中主神(北辰妙見として鎌倉時代に合祀)と秩父宮雍仁親王(昭和天皇の弟宮、昭和28年に合祀)を配祀しています。

八意思兼命は天照大御神が天岩戸にお隠れになった際に知恵を働かせて解決策を講じた知恵の神として知られ、学業成就、合格祈願のご利益があるとされています。また知知夫彦命は地域開拓の神として、開運・運気上昇、縁結び、夫婦和合、家内安全、子孫繁栄などのご利益で信仰されています。天之御中主神は宇宙創造神として厄除け、除災・災難除けのご利益があるとされ、多くの参拝者が様々な願いを込めて訪れます。

秩父神社の見どころ・特徴

秩父神社の最大の魅力は、徳川家康公が寄進した権現造りの美しい社殿と、そこに施された色鮮やかな彫刻群にあります。現在の社殿は天正20年(1592)に徳川家康公の寄進により建立されたもので、江戸時代初期の権現造の建築様式を今に伝えることから埼玉県の有形文化財に指定されています。

建造物・構造の魅力

秩父神社の社殿は、神様が鎮座する本殿と献上物を捧げる幣殿、参拝客を迎える拝殿がひとつになった権現造りの構造となっています。朱色を基調とした美しい外観に黒瓦と金の装飾が映え、江戸時代初期の建築技術の粋を集めた荘厳な造りとなっています。

社殿全体に施された彫刻は天然の顔料を使用しているため、50年の周期で定期的に塗り直しを行っているとのことで、2019年から2023年にかけて行われた御鎮座2100年奉祝事業により、経年劣化により退色が進んでいた彫刻たちも鮮やかに生まれ変わっています。

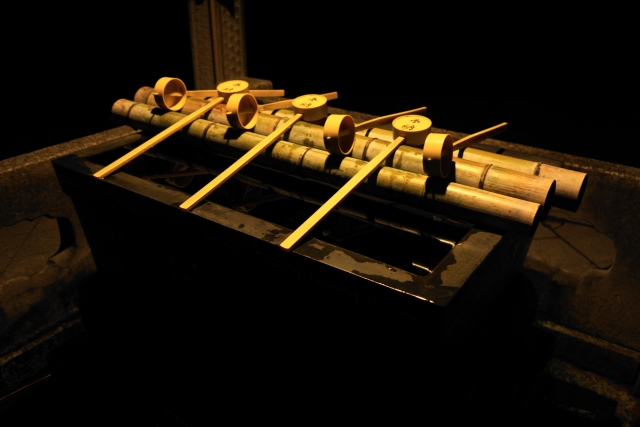

手水舎にも注目が必要で、軒下に亀や獅子や躍動する波が描かれ、柱にまで丁寧で豪華な彫刻がほどこされています。また秩父神社の手水舎は、平成の名水百選の水源に選ばれた武甲山伏流水を用いています。

左甚五郎作と伝わる名彫刻群

社殿を飾る数々の彫刻の中でも、特に注目すべきは名工左甚五郎作と伝えられる四つの動物彫刻です。左甚五郎は安土桃山~江戸時代初期に活躍したと名職人と言われ、彼が手掛けたとされる彫刻は全国100カ所にあり、もっとも有名なものは日光東照宮の眠り猫とされています。

拝殿正面に施された「子宝・子育ての虎」は、子虎と戯れる虎(豹)が施され、左甚五郎作と伝えられています。虎は神仏を守護する存在だけではなく、社殿の寄進をした徳川家康が寅年であることから、家康公を威厳を表したものとも考えられています。

社殿の西側には「お元気三猿」の彫刻があり、これは日光東照宮の有名な三猿とは対照的な意味を持ちます。日光東照宮の「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿が「悪いことは、見ない。聞かない。言わない。」であるのに対し、秩父神社の「お元気三猿」は、「良く聞いて、良く見て、良く話せ」という全く逆の意味を表しています。

本殿の北側(奥)には「北辰の梟」が彫られています。なぜ北を向いているのかといえば、秩父神社の御祭神である妙見様(現在では天之御中主神)は北極星と同一視されていたため。北辰というのも北極星の異名です。北辰信仰で重要な北の方角を守る大切な役割を担っているのが、北辰の梟とされています。

社殿東側には「つなぎの龍」があり、つなぎの龍という名前の通り、よく見ると彫刻が鎖につながれているのが分かります。この彫刻には興味深い伝説があり、秩父観音霊場札所十五番である少林寺の近くの天ヶ池に住みついた龍があばれた際には、必ずこの彫刻の下に水溜りができていたことから、この彫り物の龍を鎖で繋ぎ止めたところ、その後、龍は現れなくなったという不思議な伝説が伝わっています。

水占みくじと柞の禊川

秩父神社の境内で人気を集めているのが、ちょっと変わったおみくじ「水占みくじ」です。境内の右側を流れる「柞の禊川(ならのみそぎがわ)」は、秩父神社の御神体山である武甲山の伏流水が流れる清らかで神聖な小川で、この水を使った珍しいおみくじ体験ができます。

初穂料(200円)を納めて、巻物状になったおみくじを選びます。帯を解いて用紙を見ても、最初は何も書かれていません。ところが、柞の禊川の水に浸すと、神秘的に文字が浮かび上がってくるのです。浮かび上がった文字には神様からのお言葉や日々の指針が記されており、ビニール袋も用意されているので、おみくじを入れて大切に持ち帰ることができます。

「水占みくじ」「水占幸せみくじ」「こどもみくじ」と、年齢や目的に合わせた3種類が用意されており、子供から大人まで楽しめるようになっています。夏には上からミストが降り注ぎ、涼しく水占みくじを楽しむことができる配慮も嬉しいポイントです。

参拝・拝観案内

秩父神社では人生の節目となる様々なご祈願を受け付けており、七五三だけでなく、命名や奉告祭、初宮詣、誕生祭などお子さんの成長を願うお参りから、成人してからの厄除や方災除祈願まで、幅広いご祈願に対応しています。

参拝作法とマナー

秩父神社への正式な参拝は、南門の一の鳥居から始まります。大鳥居の前で立ち止まり一礼をして参道へ進みましょう。参道の中央は神様の通り道とされているため、左右のどちらかの端を歩くのがマナーです。秩父神社では大鳥居を入って左に手水舎があるため、左端を歩くとよいでしょう。

手水舎では武甲山の伏流水を使って手と口を清めます。柄杓を右手に持って左手を洗い、次に柄杓を左手に持ち替えて右手を洗います。再び右手で柄杓を持ち、左の手のひらに水を受けて口をすすぎ、最後に柄杓の柄を洗い流します。

拝殿では賽銭箱にお賽銭を入れてから、二礼二拍手一礼の作法で参拝します。まず深く二度お辞儀をし、胸の前で両手を合わせて二度拍手を打ち、心を込めて祈りを捧げた後、最後に深く一度お辞儀をします。

年中行事・季節のイベント

秩父神社の例祭「秩父夜祭」は毎年12月2日から3日にかけて行われ、ユネスコ無形文化遺産に登録された日本三大曳山祭のひとつです。300年を超える歴史を持つこの祭りでは、豪華絢爛な笠鉾2基と屋台4基が「動く陽明門」と称されるほどの美しさで街中を練り歩きます。

12月2日の宵宮では朝から山車の曳き廻しが行われ、夜には花火が打ち上げられます。12月3日の大祭がクライマックスで、午後6時過ぎには御神幸行列が秩父神社から約1km離れた御旅所へ向けて出発し、6基の山車がすべて御旅所に到着するのは午後10時頃となります。

春には4月4日に「御田植祭」(埼玉県無形民俗文化財)が今宮神社境内の竜神池で行われ、この特殊神事により迎えられた水神様のご神体が、秋の秩父夜祭で武甲山へ歓送されるという太古以来の壮大な風土の神祭りの一環となっています。

御朱印・お守り情報

秩父神社では様々な種類の御朱印とお守りを授与しています。御朱印は本殿の右側にある授与所で直書きでいただくことができ、書き置き(紙朱印)や新規の帳面も授与されています。秩父神社の御朱印帳は紙が黄色みを帯びた特色ある和紙を使用しているのが特徴的です。

お守りは学業成就や開運、子宝、交通安全など目的に応じたものが揃っており、特に「つなぎの龍」にちなんだ授与品や秩父らしいお守りが人気です。絵馬も「つなぎの龍」や「お元気三猿」が彫り込まれたユニークなものがあり、秩父神社ならではの特色を感じることができます。

全国の一宮やそれに準ずる神社の祭神を祀る天神地祇社が摂末社にある関係で、全国の一宮が加盟する「全国一の宮会」から、2006年に「知知夫国新一の宮」に認定されており、全国75社の一宮の神々をお祀りしていることから、ここ一社で全国の一宮神社を参拝するのと同じご利益を得られるとされています。

アクセス・利用情報

秩父神社は埼玉県秩父市の中心部に位置し、公共交通機関でのアクセスが良好です。秩父鉄道と西武鉄道の2つの路線からアクセスできるため、関東各地からの参拝に便利です。

交通アクセス

電車でのアクセスが推奨されており、最寄り駅は秩父鉄道「秩父駅」で、駅から徒歩約3分という至便な立地にあります。JR熊谷駅から秩父鉄道に乗り換えて秩父駅まで急行利用で約55分です。

西武鉄道を利用する場合は、西武池袋線「西武秩父駅」から徒歩約15分です。池袋駅から西武池袋線特急「レッドアロー号」を利用すれば、全席指定で乗り換えなし、約80分で終点の西武秩父駅まで到着できます。

自動車でのアクセスは関越自動車道「花園IC」より国道140号秩父方面へ進み、約30km(約45分)で到着します。秩父夜祭開催時には臨時駐車場が設置され、無料シャトルバスも運行されますが、非常に混雑するため公共交通機関の利用が推奨されます。

拝観時間・料金・駐車場情報

秩父神社の神門開放時間は5月から9月が午前5時から午後8時まで、10月から4月(冬期)が午前6時から午後8時までとなっています。参拝料は無料で、一年を通して休みなく参拝することができます。

駐車場は境内に無料駐車場が約50台分用意されており、社殿裏側にも駐車スペースがあります。ただし、秩父夜祭などのイベント開催時や混雑時には満車になることが多いため、公共交通機関の利用をお勧めします。

御祈願を希望される方は事前に受付時間の確認をお願いします。授与所では神職・巫女がマスクを着用する場合があり、御朱印は直書きで対応されています。境内は夜8時まで社殿がライトアップされており、昼とは異なる幻想的な雰囲気で彫刻を楽しむことができます。

<住所> 〒368-0041 埼玉県秩父市番場町1-3

参照サイト

・秩父神社 公式ホームページ:https://www.chichibu-jinja.or.jp/